【名醫開講】健保助攻晚期肺癌治療 第一線使用第三代標靶兼顧療效與生活品質

整理/癌症希望基金會

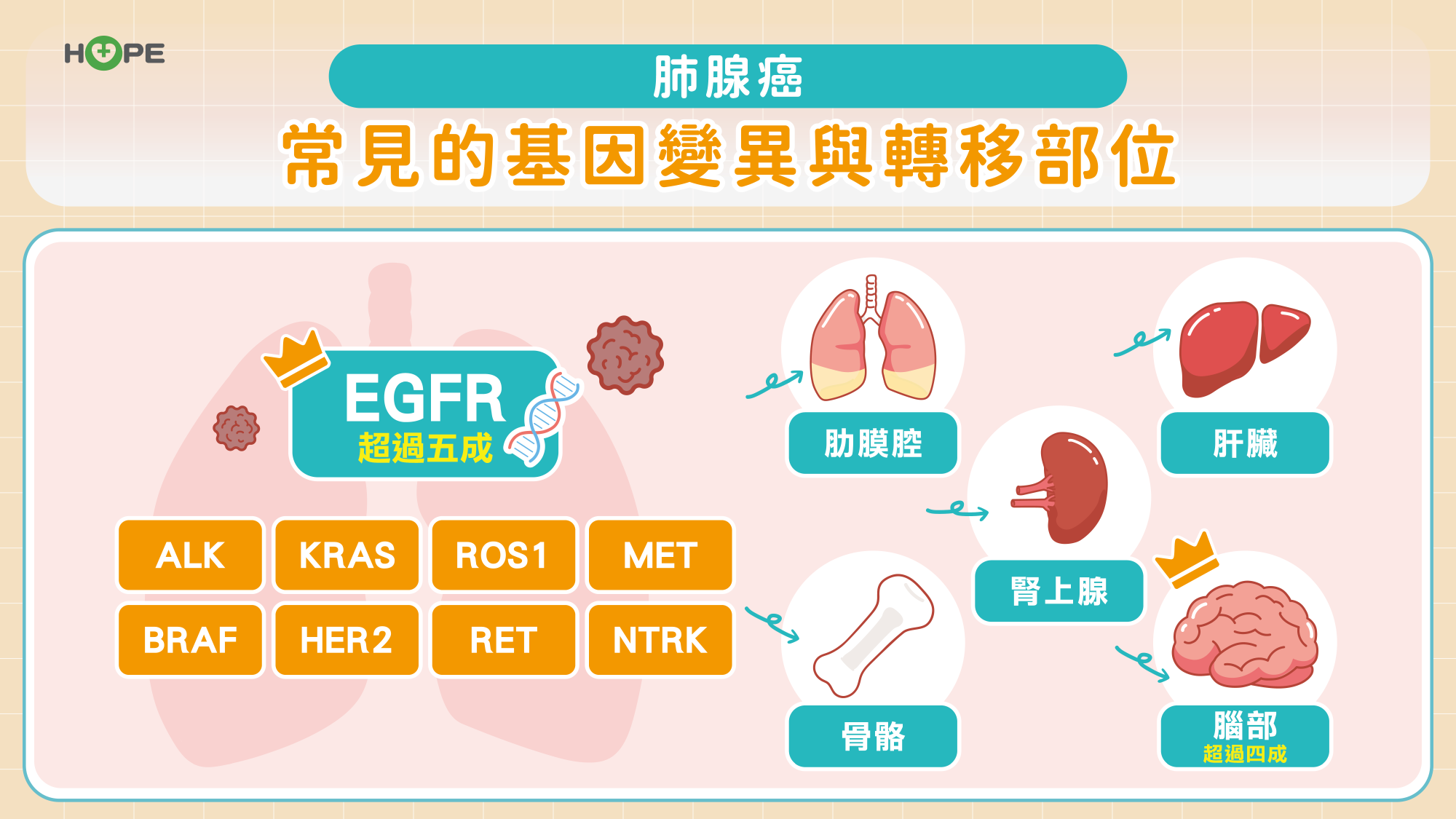

肺癌是國人癌症死亡的頭號殺手,20年前一旦被診斷為晚期肺腺癌,平均存活期往往只有一年,病人和家屬常感到絕望。不過隨著標靶藥物的發展,已經翻轉這個宿命。尤其是在臺灣,超過一半的肺腺癌病人帶有 EGFR 基因突變,如今已有三代標靶藥物可選擇,其中第三代標靶藥物不僅有機會對抗T790M基因突變,還能穿透血腦屏障,延緩腦轉移,副作用也較輕,讓病人不只活得久,還能活得好。

什麼是晚期肺癌 最容易轉移到腦、骨頭、肝、腎上腺

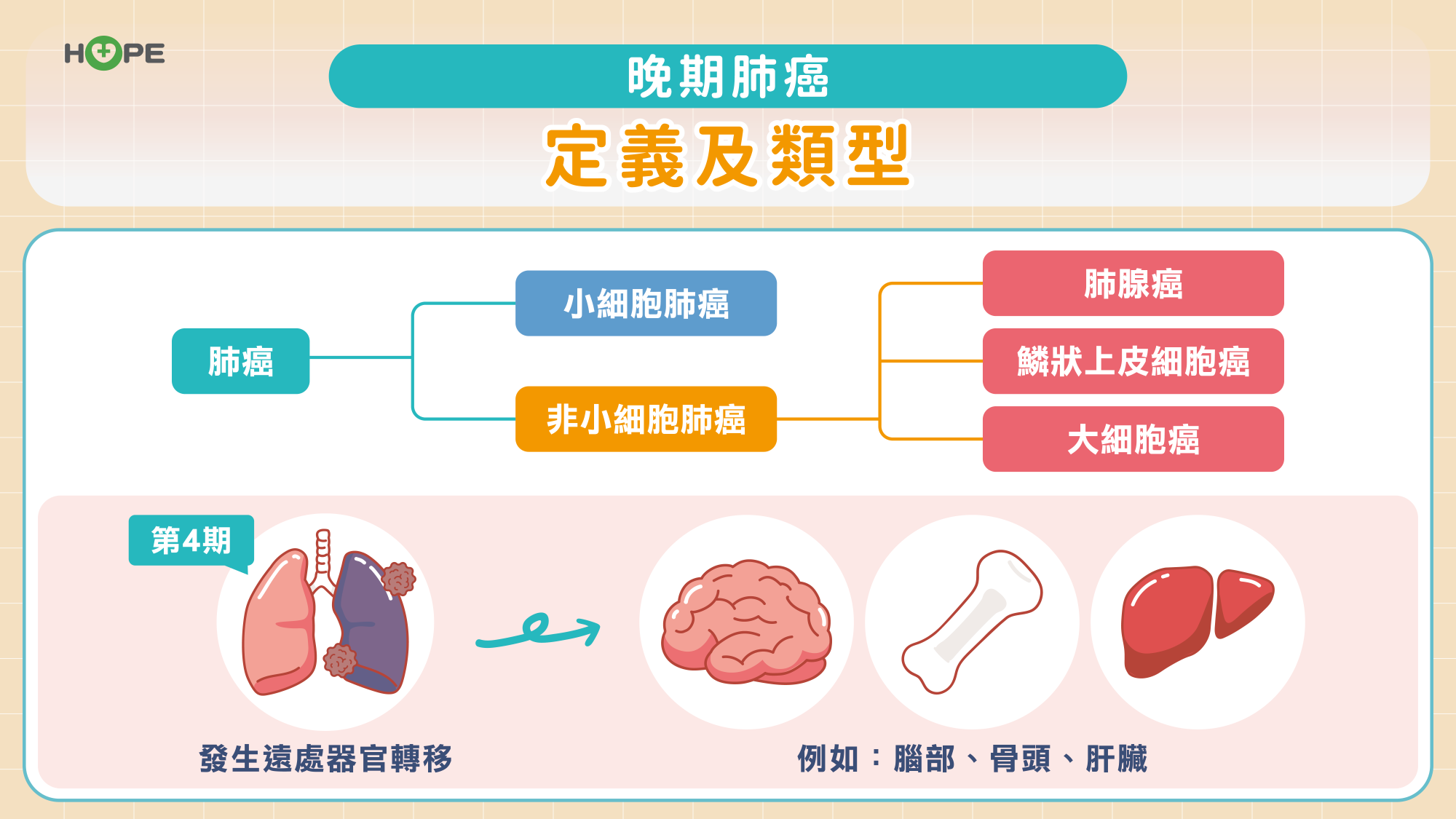

臺大醫院內科部副主任何肇基表示,晚期肺癌是指第四期肺癌,也就是癌細胞已經從肺部轉移到其他器官。最常見的轉移部位包括腦部、骨頭、肝臟、腎上腺,或造成肋膜積水。這時候病人已經不適合開刀治療,只能依靠藥物控制病情。

肺癌可分為小細胞肺癌跟非小細胞肺癌,非小細胞肺癌可再區分為肺腺癌、鱗狀細胞癌及大細胞肺癌。其中,臺灣的肺癌病人有七成是肺腺癌,而EGFR更是肺腺癌中最常見的基因突變,約有一半以上的病人帶有這個突變。其他像ALK、KRAS、MET、BRAF、HER2等基因突變雖較少見,也都有相應的標靶治療。

第三代標靶藥物列入健保 國際指引建議作為晚期肺癌第一線用藥

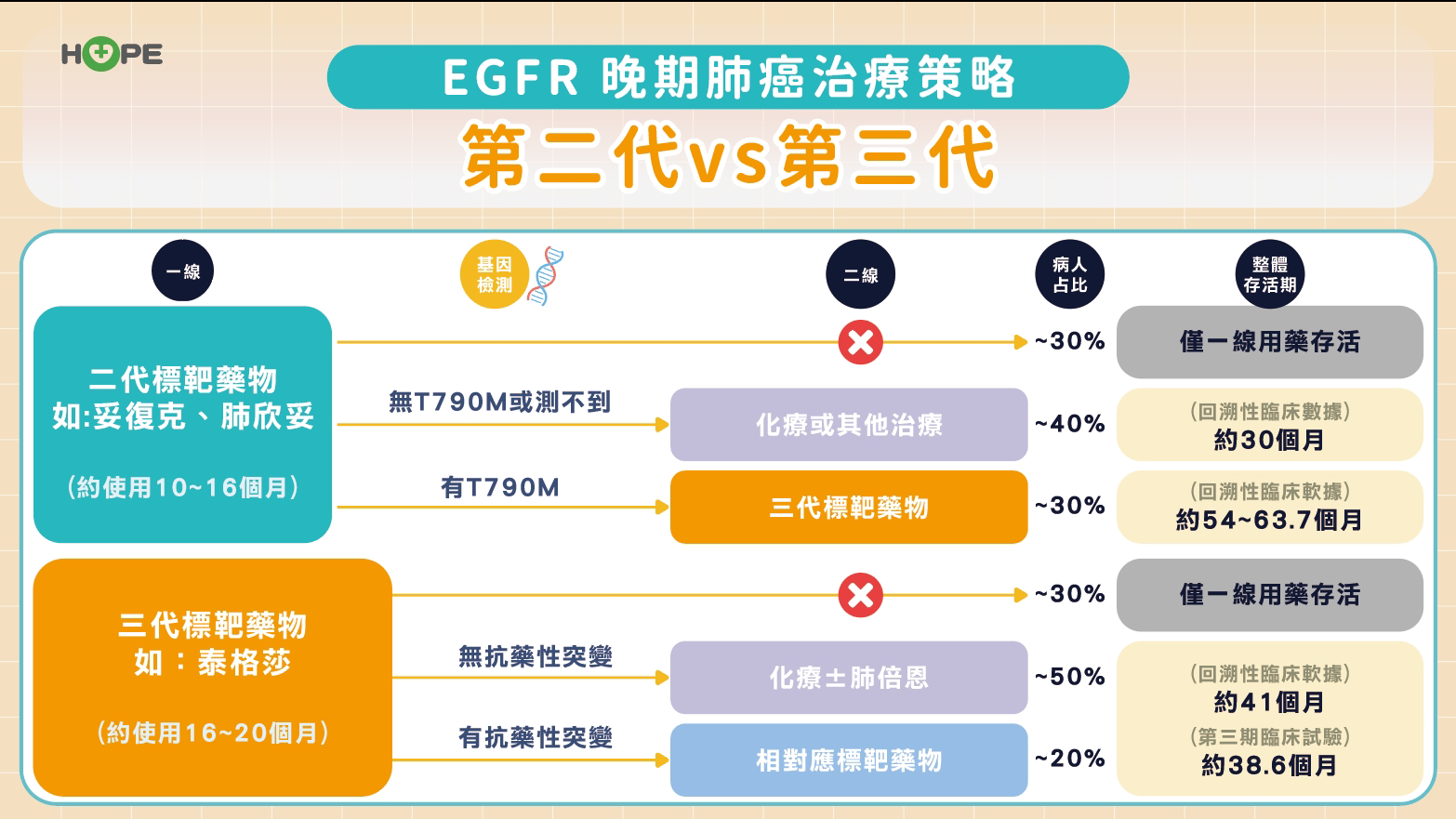

EGFR基因突變的標靶藥物已發展到第三代。何肇基說,第一代藥物雖然在二十多年前帶來重大突破,但無論是疾病無惡化存活期還是整體存活期,都比不上第二代及第三代標靶,因此臨床上已不再是首選。第二代藥物如妥復克、肺欣妥效果較第一代好,但副作用較明顯;第三代藥物泰格莎療效較佳,可有效穿透血腦屏障,延緩腦轉移,疾病無惡化存活期、整體存活期較長,且副作用也最少。

國際治療指引已將第三代標靶列為晚期EGFR基因突變非小細胞肺癌的第一線首選用藥,有效延長存活。國內健保也接軌國際,晚期一線用藥已全面給付第三代標靶,橫跨第3B、3C、4期,且不限腦轉移。

七成病人無法第二代接第三代!第一線就使用第三代標靶,兼顧療效與生活品質

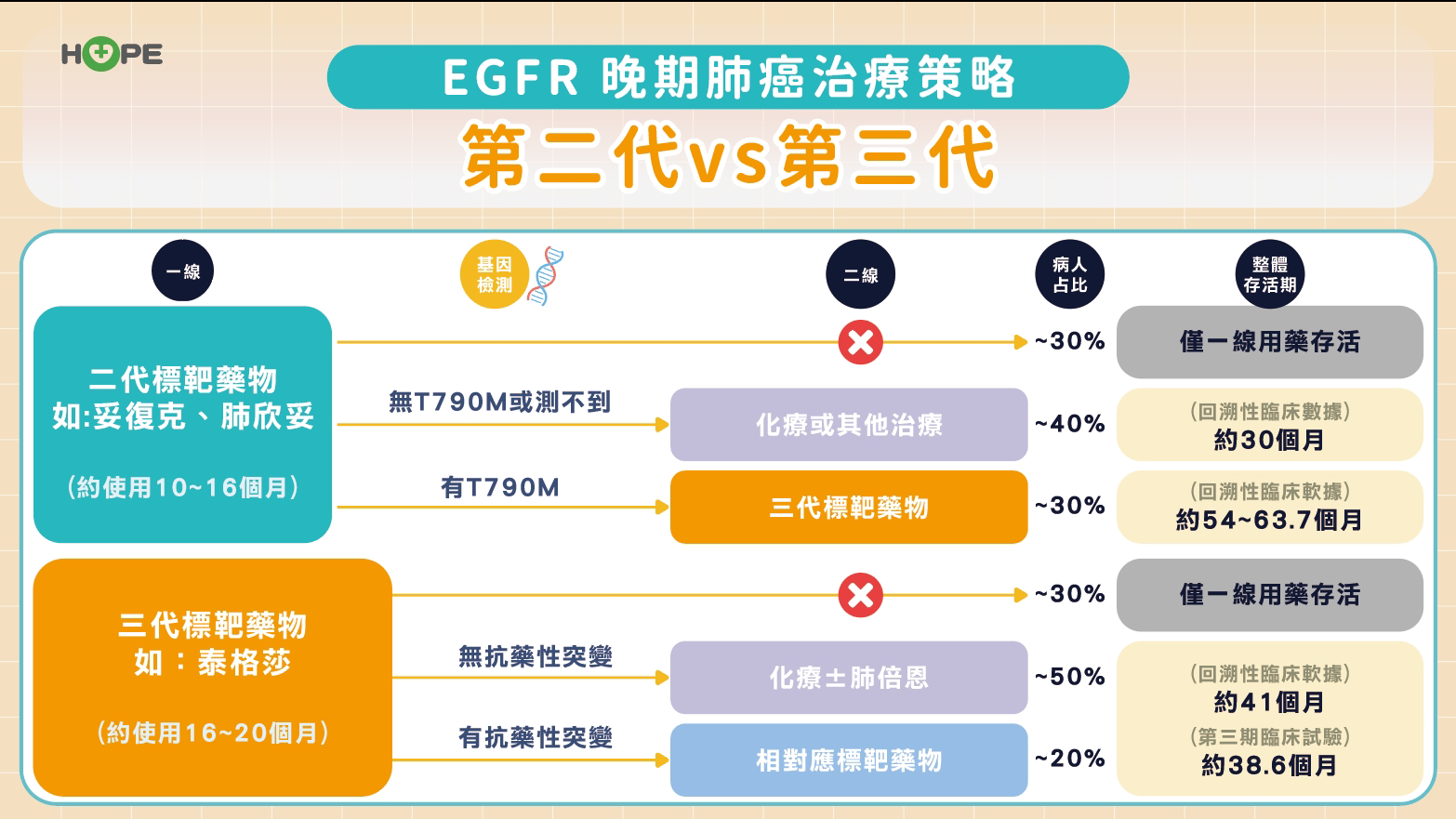

然而,也有醫師認為,病人可先用第二代標靶,等到出現抗藥性,及T790M基因突變,再由第三代接棒,增加病人存活時間。不過,何肇基提醒,雖然約有一半的病人在第二代標靶治療失敗後會產生 T790M 突變,實際上能驗出來的並不多。因為很多病人會轉移到腦或骨頭,要取組織切片並不容易,只能抽血檢測,但準確率僅約八成,最後真正能順利換到第三代標靶的病人實際上可能不到三成。何肇基傾向讓病人一開始就使用第三代,因為療效好且副作用最小,「治療癌症除了考慮療效,還要顧到生活品質。」

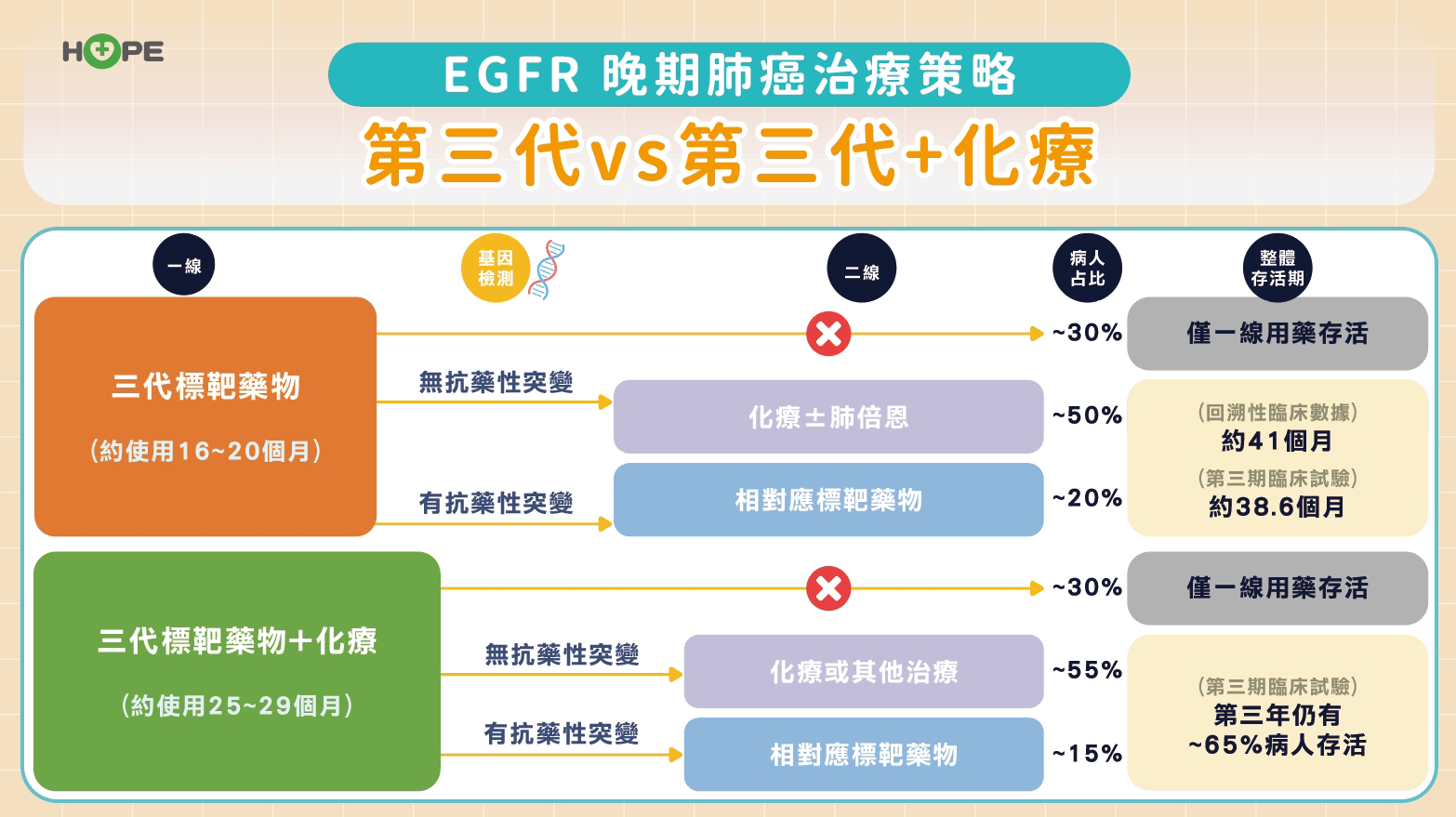

第三代標靶合併化療存活率好,適用腦轉移或腫瘤廣泛擴散的年輕族群

若帶有EGFR基因突變,腦轉移的機會會更高,尤其是晚期病人更應該與醫師積極討論並選擇適當的治療方式。目前在晚期肺癌治療上除了單用標靶治療以外,也多了標靶藥物合併化療的選項。根據臨床研究顯示,第三代標靶藥物與化療合併使用,可再延長存活時間,三年後仍有六成五的人存活,比單用標靶藥物來得好。特別是對於一開始就有腦轉移或腫瘤廣泛擴散的年輕族群,成效明顯。

然而,這樣的治療方式也意味著副作用會加重,而且化療必須長期進行,再加上化療沒有健保給付,病人必須自費,經濟負擔成了另一個現實考量。因此是否採行合併療法,建議與醫師充分討論,並非每個病人都需要用到這麼強的治療武器。

標靶藥物副作用不必忍 積極與醫師討論最合適的處理策略

另外,EGFR標靶藥物常見的副作用包括皮膚乾燥、皮疹、甲溝炎,口腔潰瘍、腹瀉,甚至長期用藥帶來的倦怠感。若因副作用明顯而感到不適,或副作用持續惡化,切勿自行調整藥物劑量或停藥,應盡速就醫向主治醫師反映,由醫師評估決定是否調整治療方案,降低副作用帶來的影響,以確保療效與安全性並重。

10 分鐘快速掌握決策關鍵!