【名醫開講】無基因突變早期肺癌怎麼辦?圍手術期治療大幅降低復發率

諮詢/新北市立土城醫院血液腫瘤科 吳教恩主任

整理/癌症希望基金會

早期肺癌雖然可以開刀切除,不過,不是開完刀就沒事了!事實上有接近一半的人可能在五年內復發。然而約有一半的病人沒有基因突變,無法使用標靶藥物治療,這時該怎麼辦呢?目前最新的治療策略是採用「圍手術期治療」,也就是在手術前搭配化療與免疫療法、術後再延續免疫療法,可以大幅降低三至四成復發風險。

早期肺癌復發率不一樣 3A期高達7成

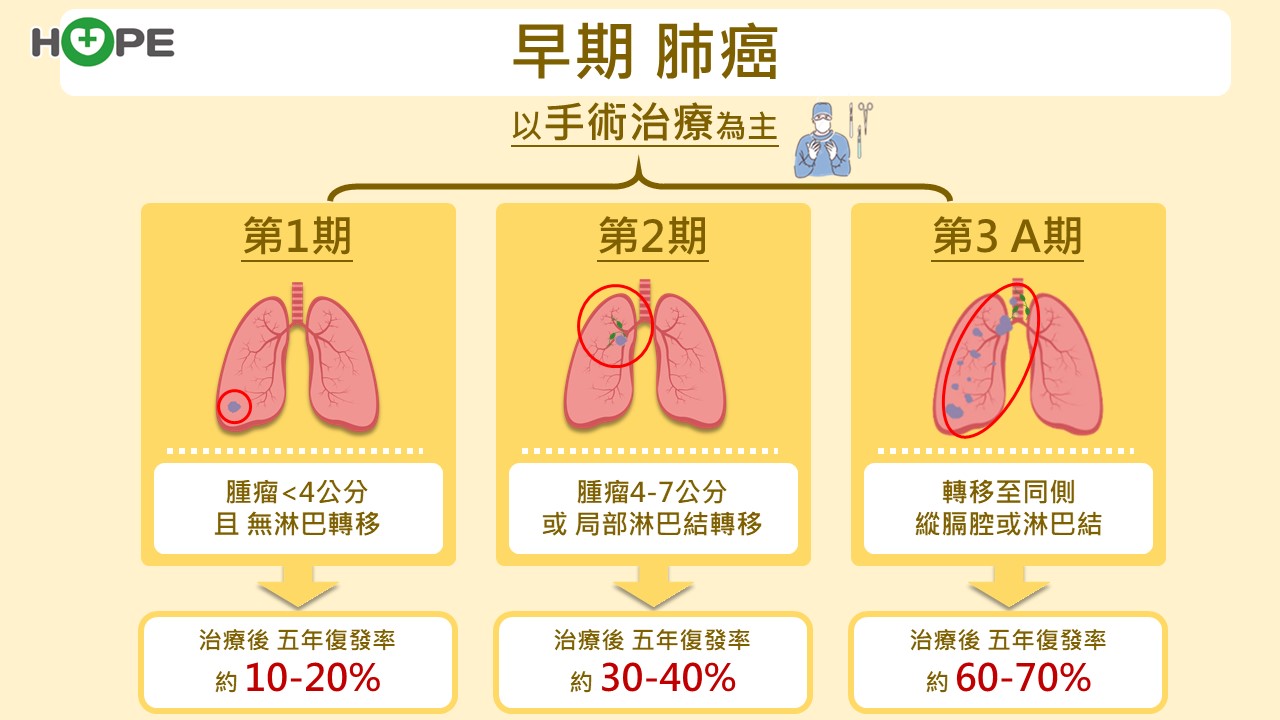

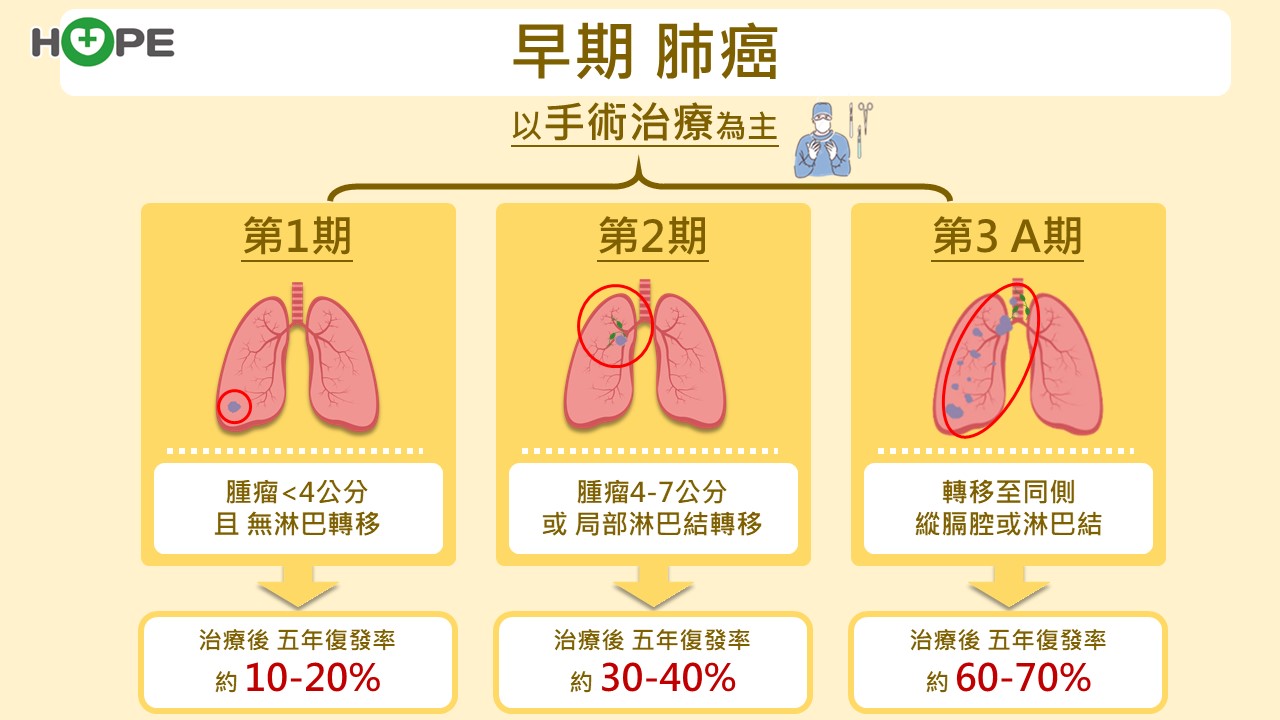

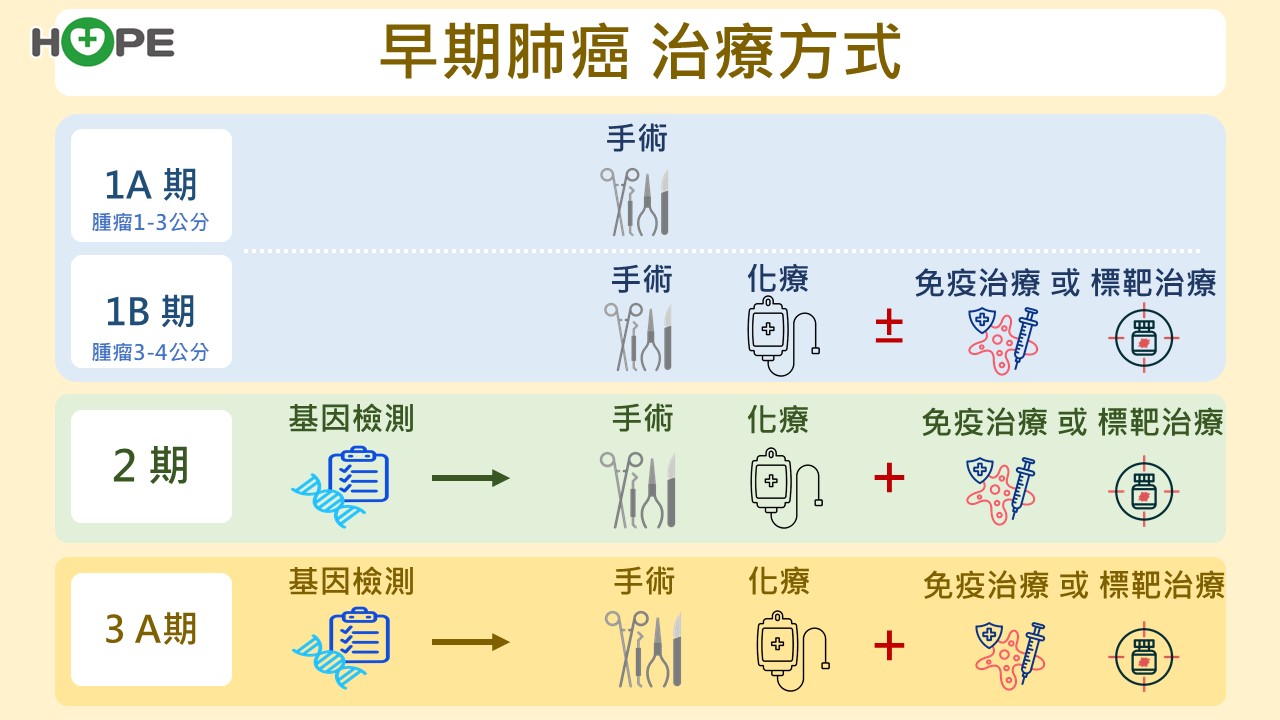

新北市立土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩醫師表示,尚未遠端轉移,可以手術切除,皆為早期肺癌。早期肺癌包括,第一期:腫瘤小於四公分、沒有淋巴轉移;第二期:四至七公分,或局部淋巴結轉移;第三A期:腫瘤轉移至同側或縱膈腔淋巴結。

吳教恩醫師指出,早期肺癌即使都可以開刀,「但是不同期別復發率完全不一樣」,第一期肺癌病人的五年復發率僅有一至兩成,第二期約三至四成,第三期則高達六至七成。

肺癌圍手術期治療:手術前後一起把關

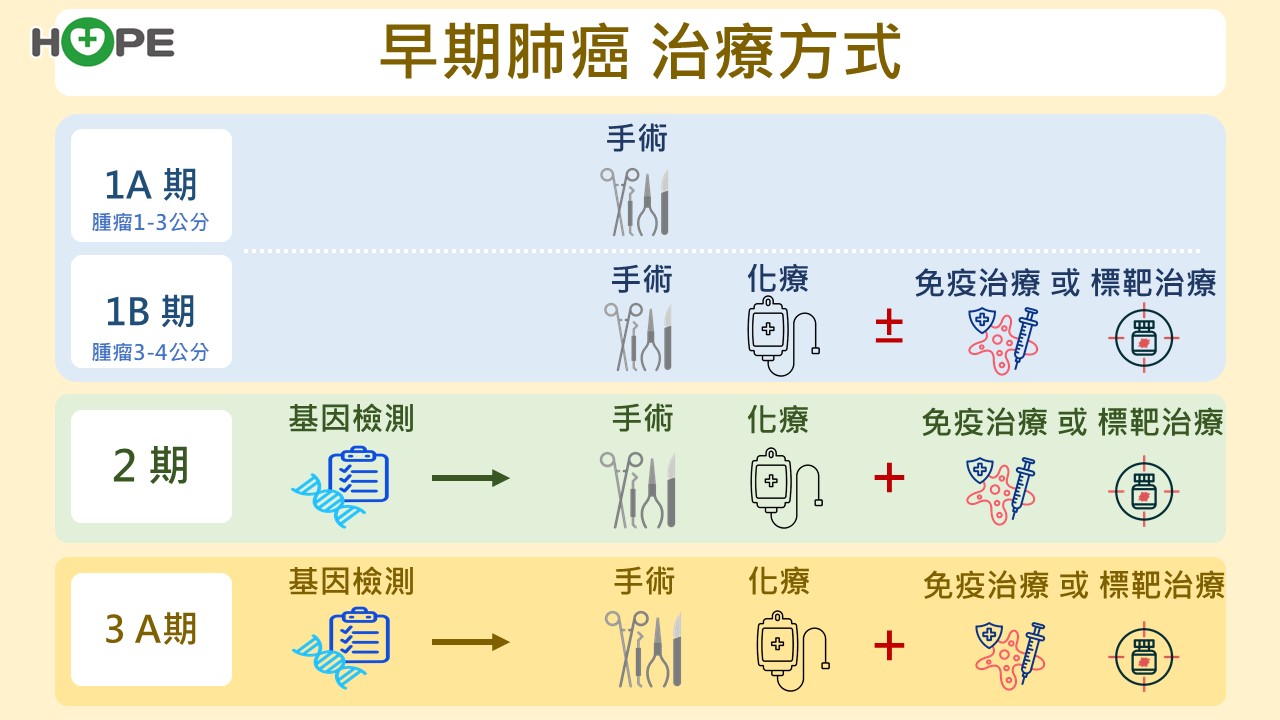

傳統肺癌治療,多半在手術後才進行藥物治療,稱為「輔助治療」;若手術前先用藥物縮小腫瘤,則叫「新輔助治療」。近年興起的「圍手術期治療」,結合兩者,成為全球關注的新趨勢。

吳教恩醫師指出,「圍手術期治療」指病人手術前先接受 3–4 個療程的化療加免疫治療,讓腫瘤縮小,增加手術成功率;手術後再持續一年免疫治療,以降低復發風險。其好處包括:

- 腫瘤縮小,提高手術成功率。

- 可能減少切除範圍,降低身體負擔。

- 消滅隱藏的「微轉移癌細胞」。

- 降低復發、提升存活率與治癒率。

吳醫師說,對沒有基因突變(如 EGFR、ALK) 的早期肺癌病人,臨床試驗已證實效果佳。但若有基因突變,仍以標靶治療為主,免疫藥物助益有限。

簡單來說,圍手術期治療就是「手術前後雙重保護」,能更全面降低復發,提升治癒希望。

免疫治療新突破- 皮下注射更便利

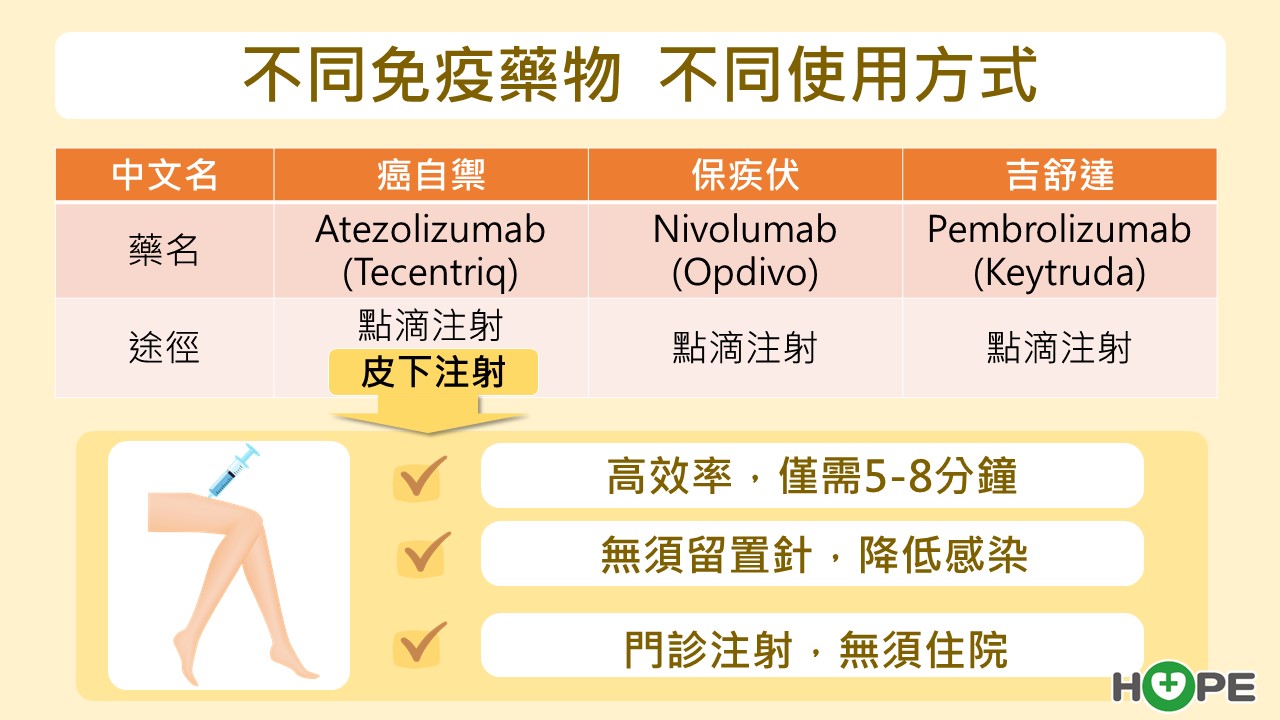

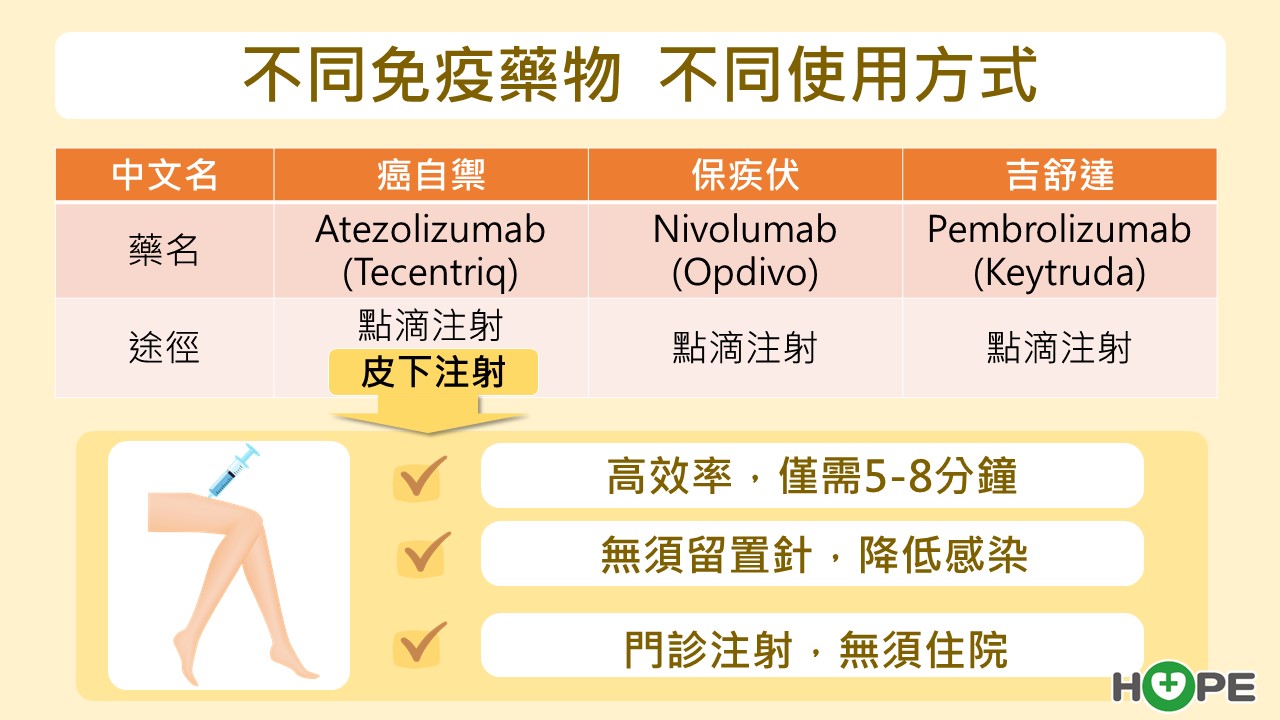

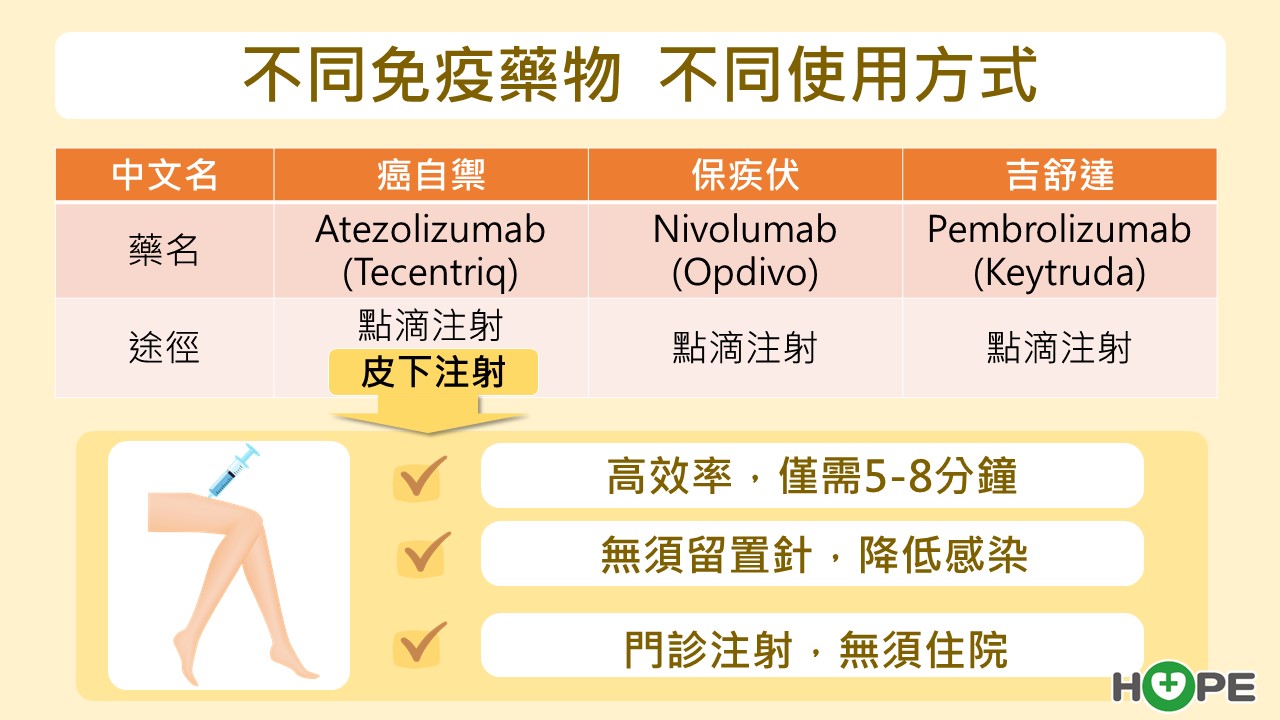

吳教恩醫師說,過去癌症免疫藥物多以點滴注射給予,通常需要30分鐘到1小時,還得留置針頭,既耗時也增加感染風險。現在有新的給藥方式-「皮下注射」。

皮下注射的特點是省時方便,注射約5到8分鐘即可完成,不必再掛點滴或長時間等待。這樣的方式能縮短治療過程,減少針頭帶來的不適與感染機會,對病人和醫護人員來說都更簡化。

吳醫師指出,根據臨床研究顯示,皮下注射與傳統點滴的療效相當,副作用也差不多,例如皮疹、甲狀腺功能異常或腸胃不適,大多屬輕微可控。注射處偶爾會腫脹或疼痛,但通常會自行消退。

對於早期、沒有基因突變(如 EGFR、ALK)的肺癌病人,免疫治療已證實可降低復發風險,並提升存活率。不過,吳教恩醫師提醒,治療方式仍需由醫師依病人狀況判斷,並非人人都適合。

總結來說,皮下注射免疫治療提供了另一種治療選擇,兼顧療效與便利,讓癌症治療在安全與生活品質上多了一份平衡。

治療外調整生活步調很重要 定期追蹤早期發現早期治療

除了接受藥物治療,吳教恩醫師鼓勵病人,不用放棄原來的生活,在體力許可下可維持原來的工作,以免沒有工作反而會憂慮、胡思亂想。飲食方面,則建議少吃油炸與加工食品、戒除菸酒檳榔、維持規律作息與睡眠。此外,研究也發現,適度運動有助提升癌症病人的存活率。

最後,吳教恩醫師呼籲,病人應配合醫療團隊,按時回診、規律用藥、定期檢查,萬一復發早點處理早點治療,爭取最佳治癒機會。

新北市立土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩醫師表示,尚未遠端轉移,可以手術切除,皆為早期肺癌。早期肺癌包括,第一期:腫瘤小於四公分、沒有淋巴轉移;第二期:四至七公分,或局部淋巴結轉移;第三A期:腫瘤轉移至同側或縱膈腔淋巴結。

吳教恩醫師指出,早期肺癌即使都可以開刀,「但是不同期別復發率完全不一樣」,第一期肺癌病人的五年復發率僅有一至兩成,第二期約三至四成,第三期則高達六至七成。

吳教恩醫師指出,「圍手術期治療」指病人手術前先接受 3–4 個療程的化療加免疫治療,讓腫瘤縮小,增加手術成功率;手術後再持續一年免疫治療,以降低復發風險。其好處包括:

- 腫瘤縮小,提高手術成功率。

- 可能減少切除範圍,降低身體負擔。

- 消滅隱藏的「微轉移癌細胞」。

- 降低復發、提升存活率與治癒率。

吳醫師說,對沒有基因突變(如 EGFR、ALK) 的早期肺癌病人,臨床試驗已證實效果佳。但若有基因突變,仍以標靶治療為主,免疫藥物助益有限。

簡單來說,圍手術期治療就是「手術前後雙重保護」,能更全面降低復發,提升治癒希望。

免疫治療新突破- 皮下注射更便利

吳教恩醫師說,過去癌症免疫藥物多以點滴注射給予,通常需要30分鐘到1小時,還得留置針頭,既耗時也增加感染風險。現在有新的給藥方式-「皮下注射」。

皮下注射的特點是省時方便,注射約5到8分鐘即可完成,不必再掛點滴或長時間等待。這樣的方式能縮短治療過程,減少針頭帶來的不適與感染機會,對病人和醫護人員來說都更簡化。

吳醫師指出,根據臨床研究顯示,皮下注射與傳統點滴的療效相當,副作用也差不多,例如皮疹、甲狀腺功能異常或腸胃不適,大多屬輕微可控。注射處偶爾會腫脹或疼痛,但通常會自行消退。

對於早期、沒有基因突變(如 EGFR、ALK)的肺癌病人,免疫治療已證實可降低復發風險,並提升存活率。不過,吳教恩醫師提醒,治療方式仍需由醫師依病人狀況判斷,並非人人都適合。

總結來說,皮下注射免疫治療提供了另一種治療選擇,兼顧療效與便利,讓癌症治療在安全與生活品質上多了一份平衡。

治療外調整生活步調很重要 定期追蹤早期發現早期治療

除了接受藥物治療,吳教恩醫師鼓勵病人,不用放棄原來的生活,在體力許可下可維持原來的工作,以免沒有工作反而會憂慮、胡思亂想。飲食方面,則建議少吃油炸與加工食品、戒除菸酒檳榔、維持規律作息與睡眠。此外,研究也發現,適度運動有助提升癌症病人的存活率。

最後,吳教恩醫師呼籲,病人應配合醫療團隊,按時回診、規律用藥、定期檢查,萬一復發早點處理早點治療,爭取最佳治癒機會。

吳教恩醫師說,過去癌症免疫藥物多以點滴注射給予,通常需要30分鐘到1小時,還得留置針頭,既耗時也增加感染風險。現在有新的給藥方式-「皮下注射」。

皮下注射的特點是省時方便,注射約5到8分鐘即可完成,不必再掛點滴或長時間等待。這樣的方式能縮短治療過程,減少針頭帶來的不適與感染機會,對病人和醫護人員來說都更簡化。

吳醫師指出,根據臨床研究顯示,皮下注射與傳統點滴的療效相當,副作用也差不多,例如皮疹、甲狀腺功能異常或腸胃不適,大多屬輕微可控。注射處偶爾會腫脹或疼痛,但通常會自行消退。

對於早期、沒有基因突變(如 EGFR、ALK)的肺癌病人,免疫治療已證實可降低復發風險,並提升存活率。不過,吳教恩醫師提醒,治療方式仍需由醫師依病人狀況判斷,並非人人都適合。

總結來說,皮下注射免疫治療提供了另一種治療選擇,兼顧療效與便利,讓癌症治療在安全與生活品質上多了一份平衡。

除了接受藥物治療,吳教恩醫師鼓勵病人,不用放棄原來的生活,在體力許可下可維持原來的工作,以免沒有工作反而會憂慮、胡思亂想。飲食方面,則建議少吃油炸與加工食品、戒除菸酒檳榔、維持規律作息與睡眠。此外,研究也發現,適度運動有助提升癌症病人的存活率。

最後,吳教恩醫師呼籲,病人應配合醫療團隊,按時回診、規律用藥、定期檢查,萬一復發早點處理早點治療,爭取最佳治癒機會。