【名醫開講】破解多發性骨髓瘤治療密碼 與癌共存超過10年不是夢

諮詢/臺中榮民總醫院血液腫瘤科 滕傑林主任

整理/癌症希望基金會

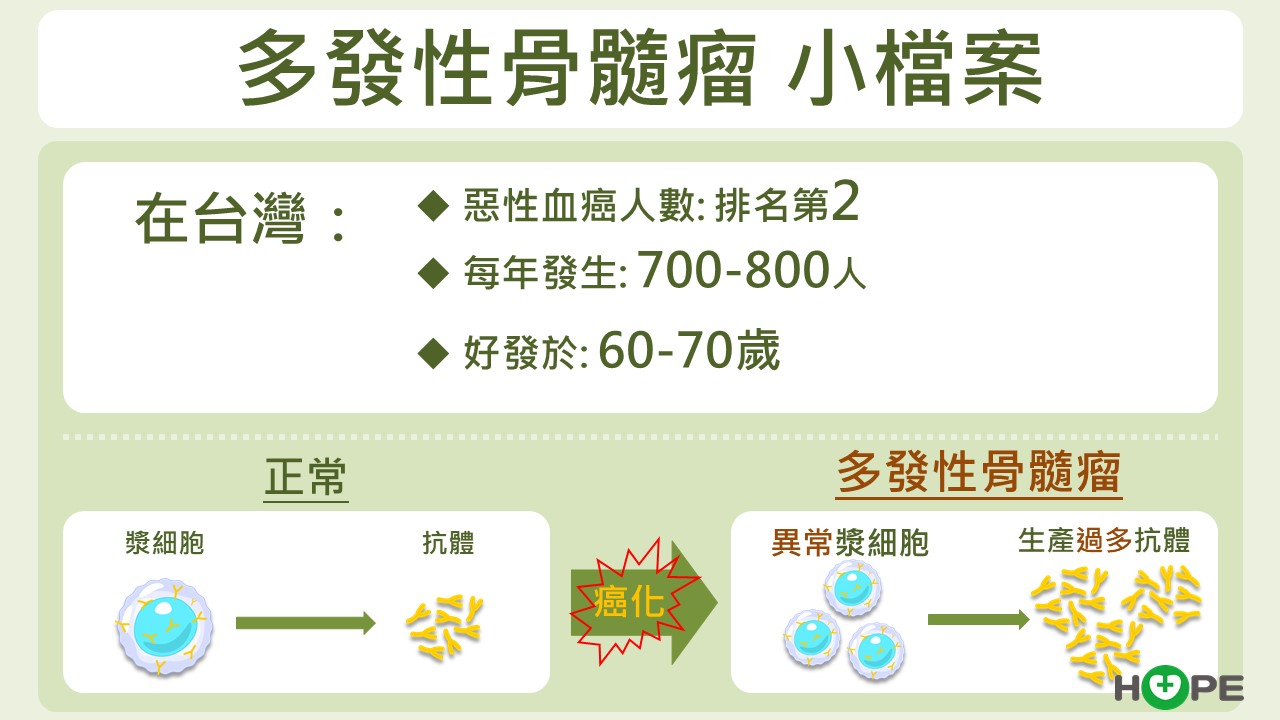

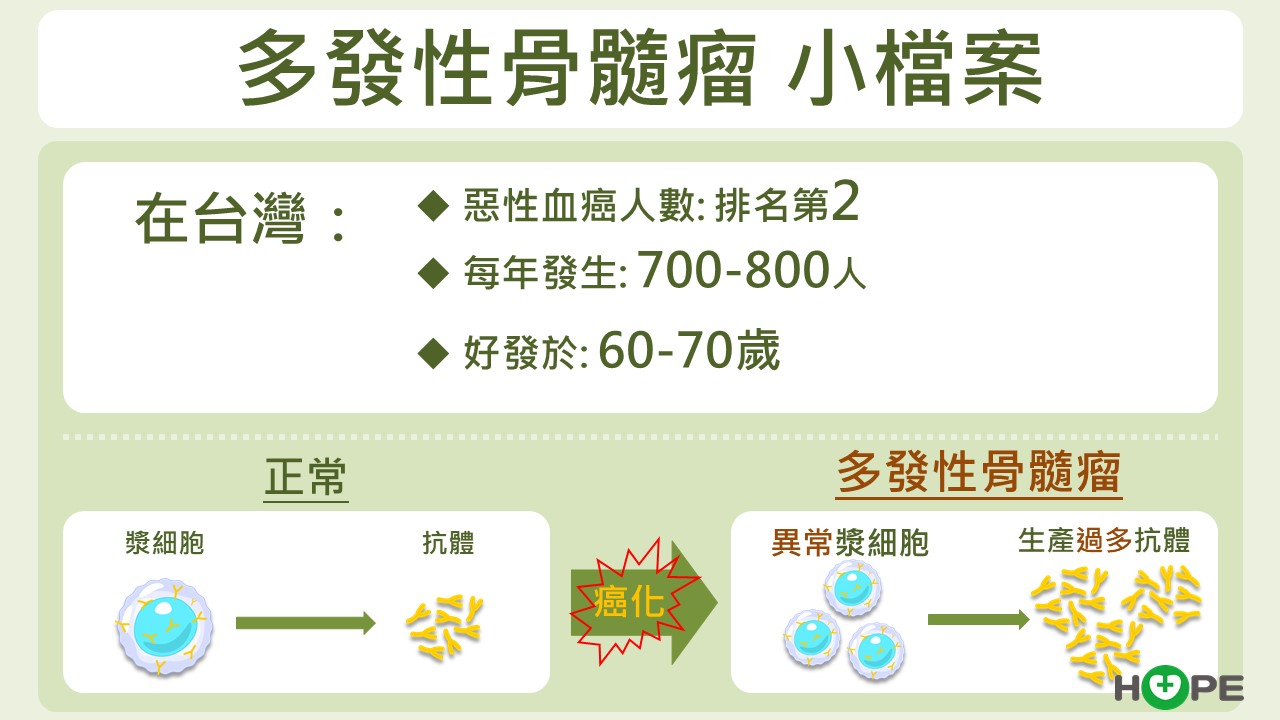

多發性骨髓瘤(簡稱MM)是好發機率排名第二的血液癌症,過去確診後平均只能活短短兩年,令人聞之變色。然而隨著醫療進步,標靶藥物的問世,治療成效大幅進步,如今與癌共存超過十年的患者已不在少數。臺中榮總的血液腫瘤科主任滕傑林醫師常經常鼓勵病人,「你生病了當然會很害怕,其實這個疾病現在治療效果非常好,可能我退休了你都還一切安好」,他說,雖然多發骨髓瘤目前仍無法治癒,但是對藥物的反應非常好,是可以好好控制的癌症。

一年新增700多人 CRAB(螃蟹)是常見症狀

根據統計,國內一年約新增700-800名多發性骨髓瘤病人,好發於60-70歲的年長者。滕傑林解釋,骨髓中的漿細胞是製造抗體,可以對抗外來病菌,一旦出現變異,會製造大量異常抗體,導致多發性骨髓瘤,並在身體多處侵蝕骨頭。

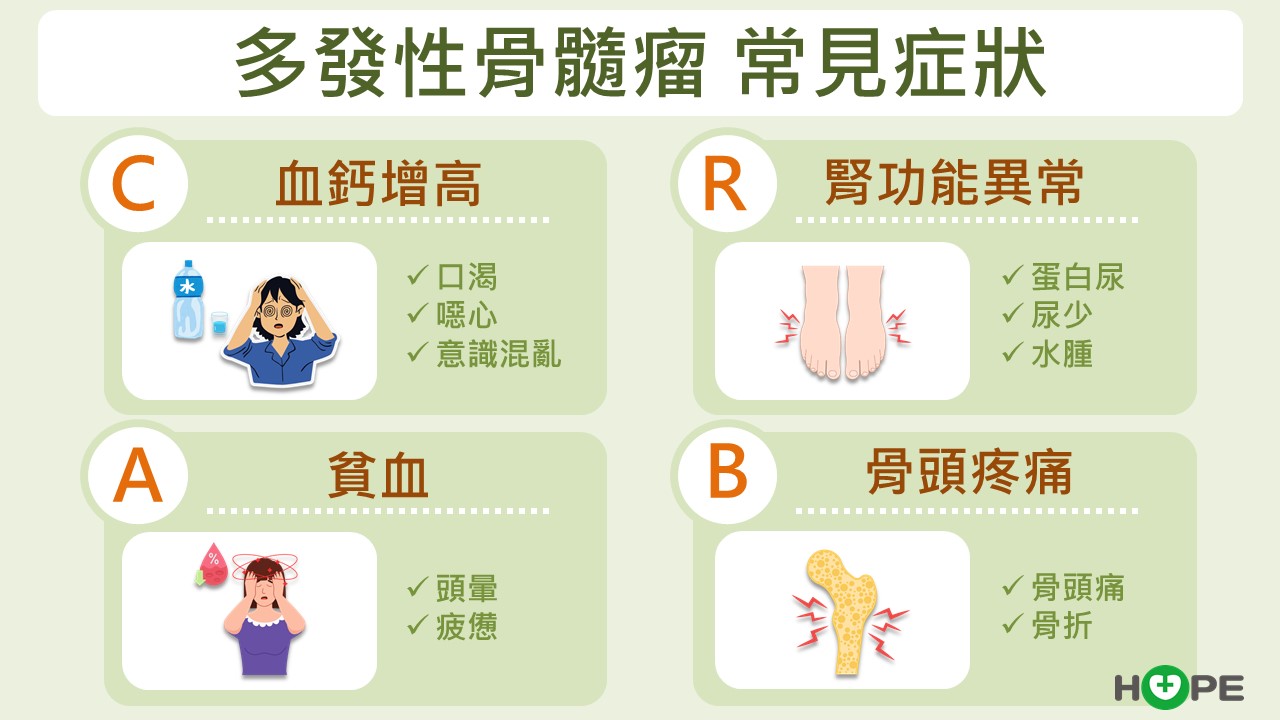

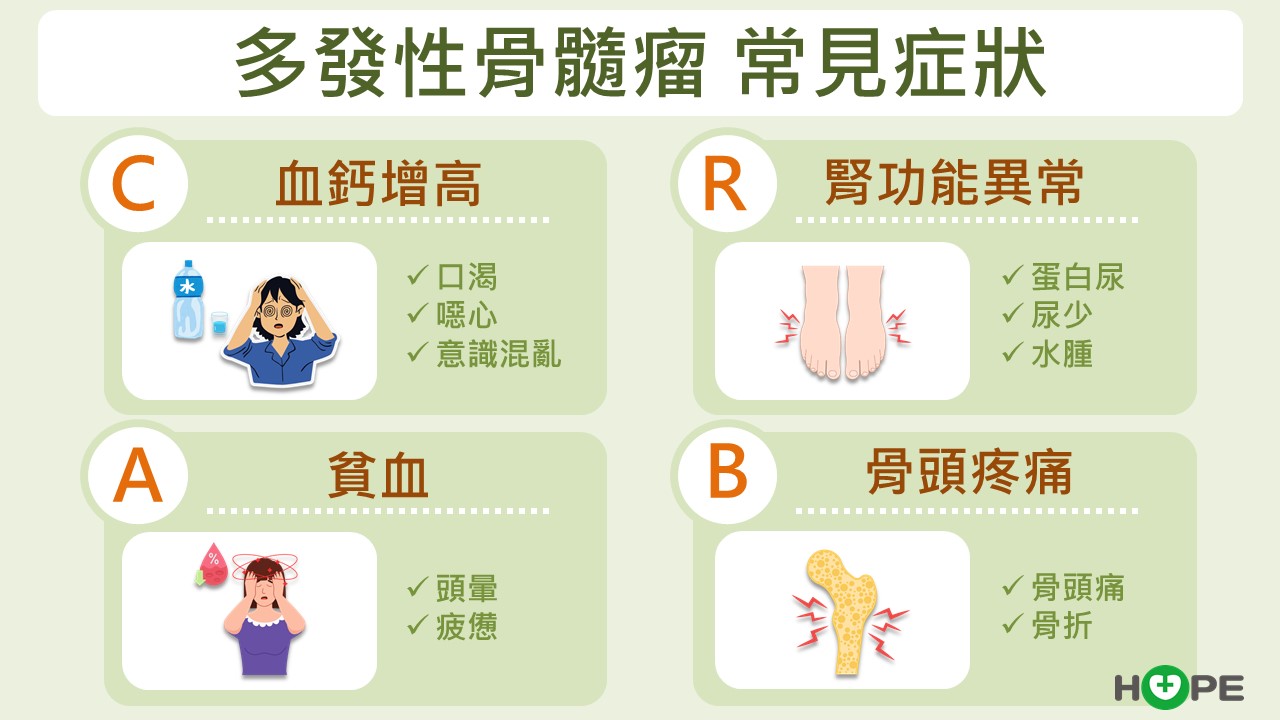

多發性骨髓瘤容易侵犯到全身各處,最常見的有四大症狀,可以用CRAB(螃蟹)英文單字來記憶:

- C:高血鈣(hyperCalcemia)食慾不振、口渴、噁心、便秘等症狀,嚴重會發生意識混亂。

- R:腎衰竭(Renal insufficiency)尿液變少、腳水腫。出現蛋白尿、尿液有泡泡,嚴重會發生急性腎衰竭。

- A:貧血(Anemia)頭暈、疲憊等。

- B:骨頭痛(Bone lesions),骨頭疼痛、骨折等,這是最常見的症狀。

治療反應佳 90%病人都有療效

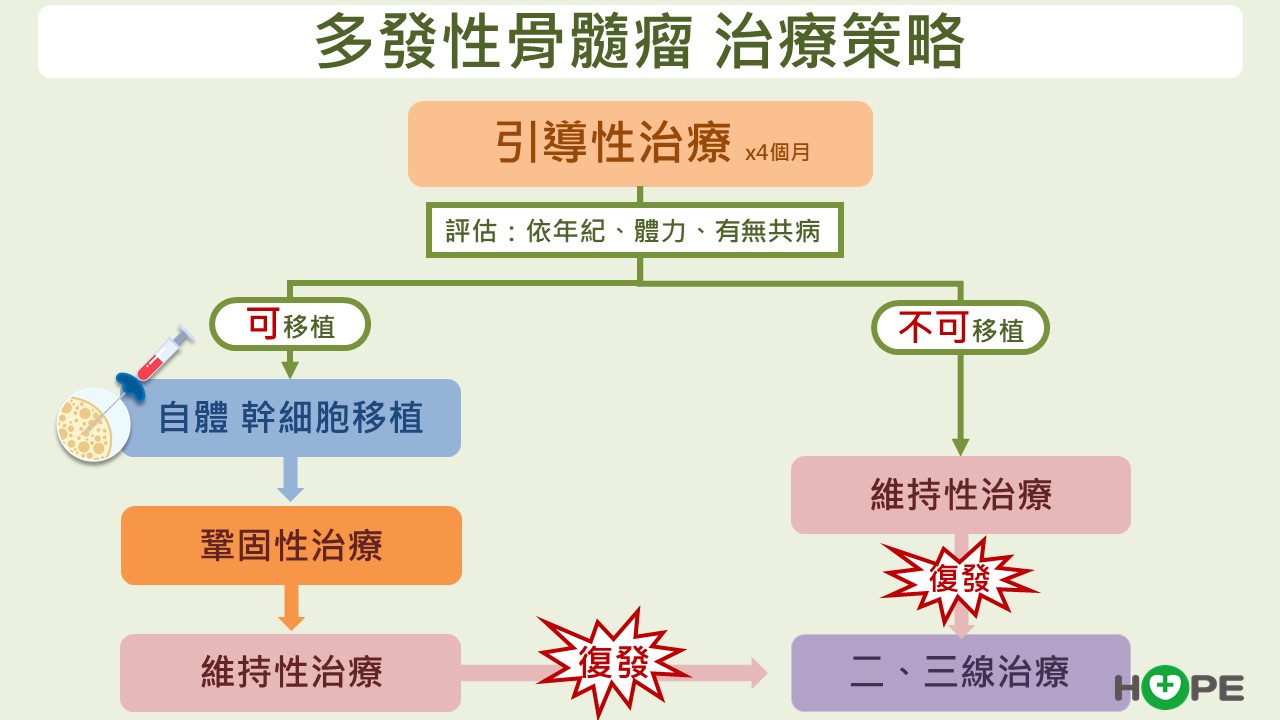

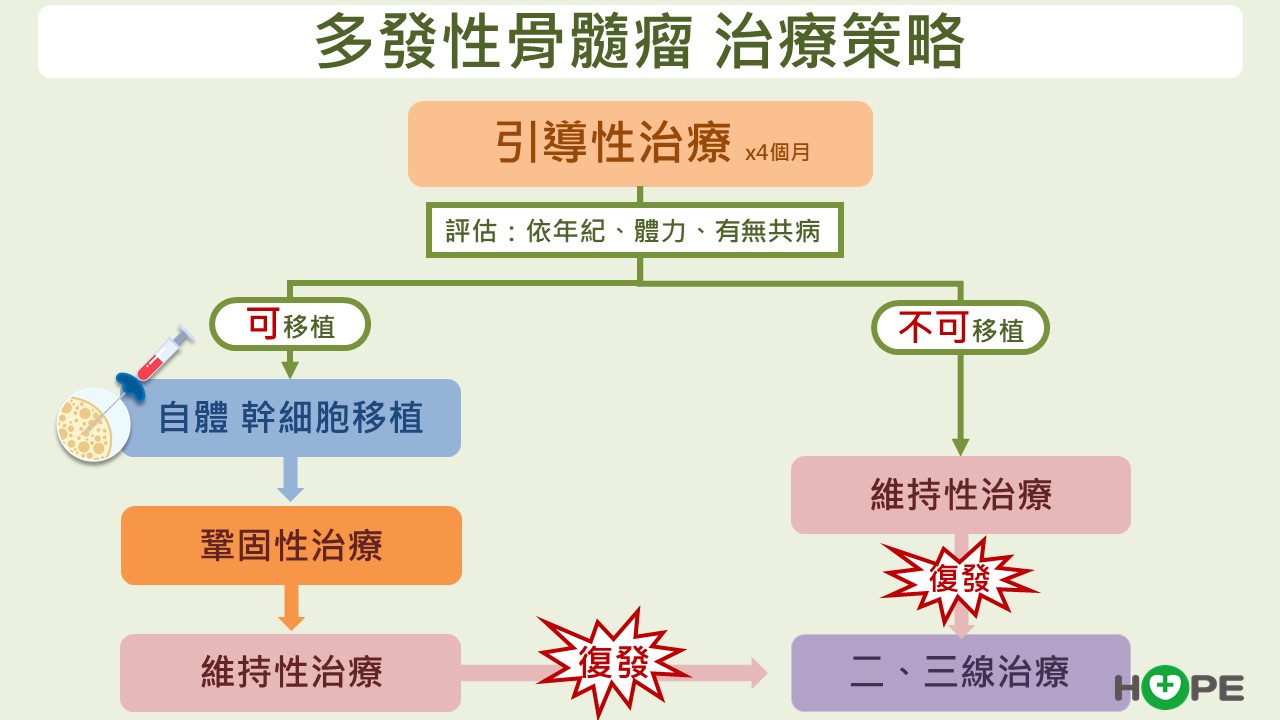

確診初期,患者常感絕望,誤以為人生從此崩塌。滕傑林最常跟病人說的是,多發性骨髓瘤對藥物的反應率非常高,「100位患者中,90位治療後有明顯改善,不要放棄希望。」目前的治療策略,會先進行引導治療,再依據病人年紀、體力狀況、有無共病等,評估是否進行自體幹細胞移植。

若是可以移植的病人,在引導治療後進行幹細胞自體移植,並接續鞏固治療與維持治療,復發再啟動第二、三線治療。無法移植的病人,則在引導治療後直接進入維持性治療,復發後也有第二、第三線藥物可治療。

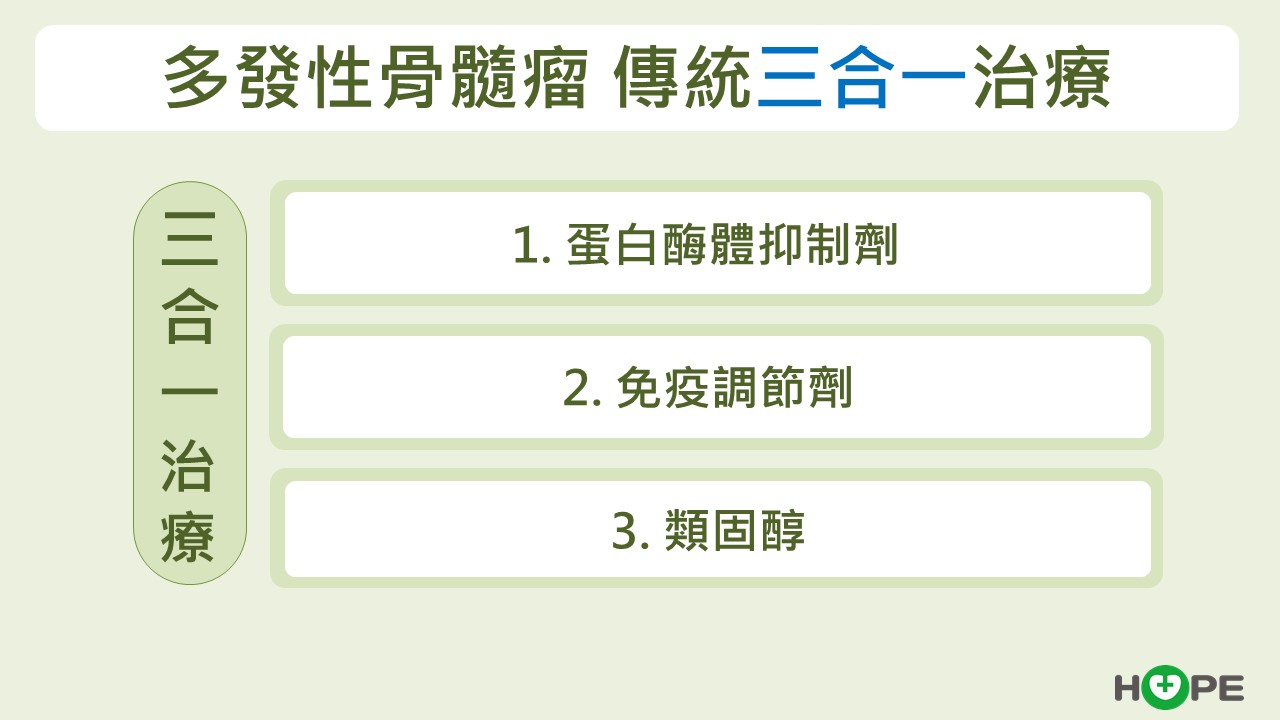

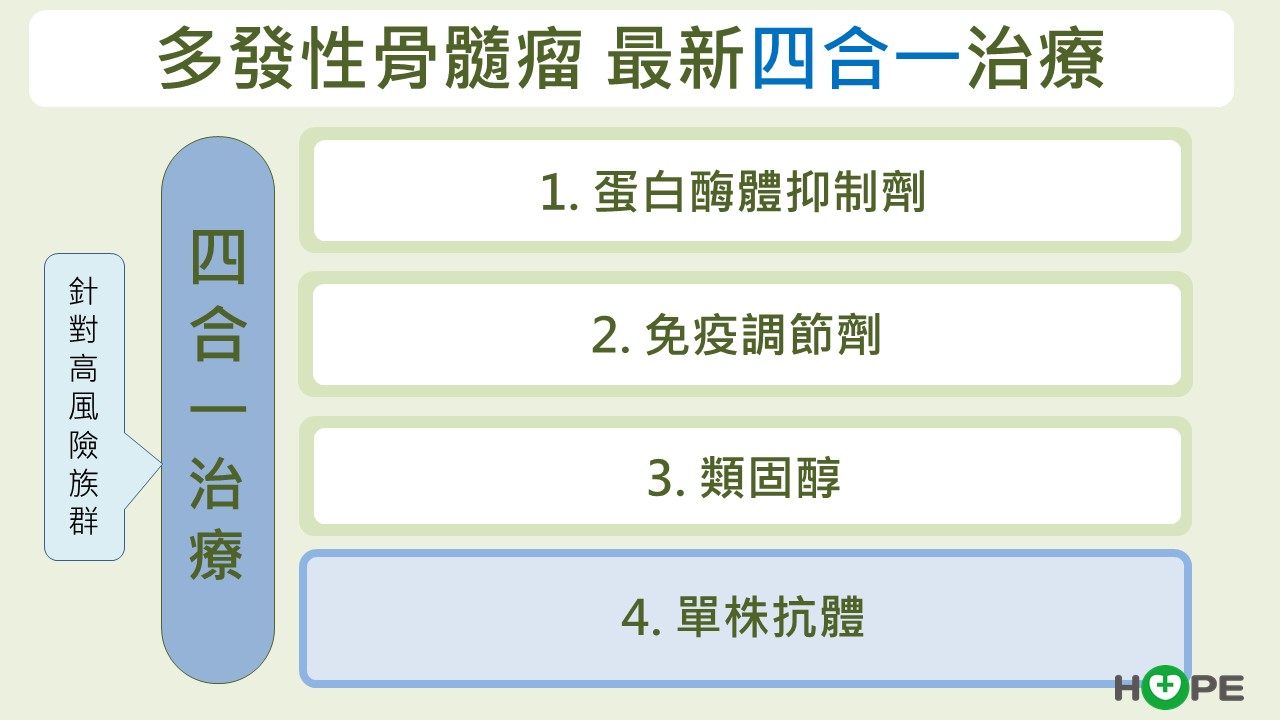

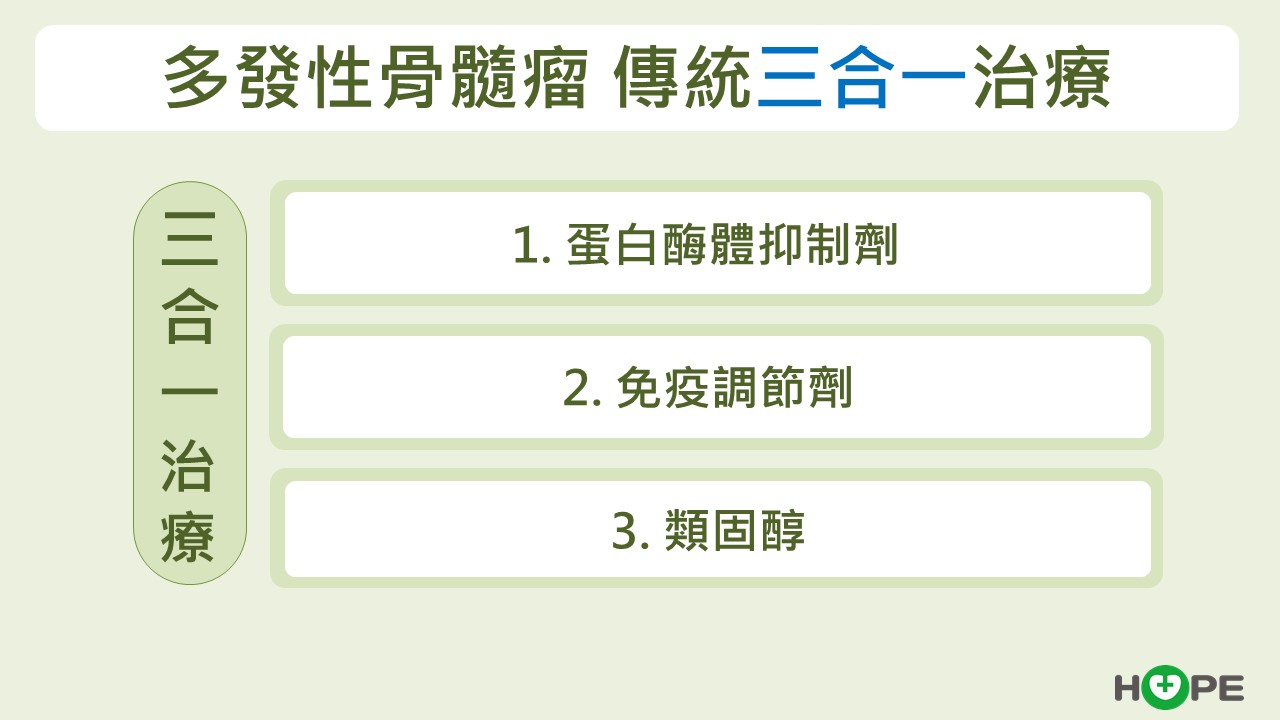

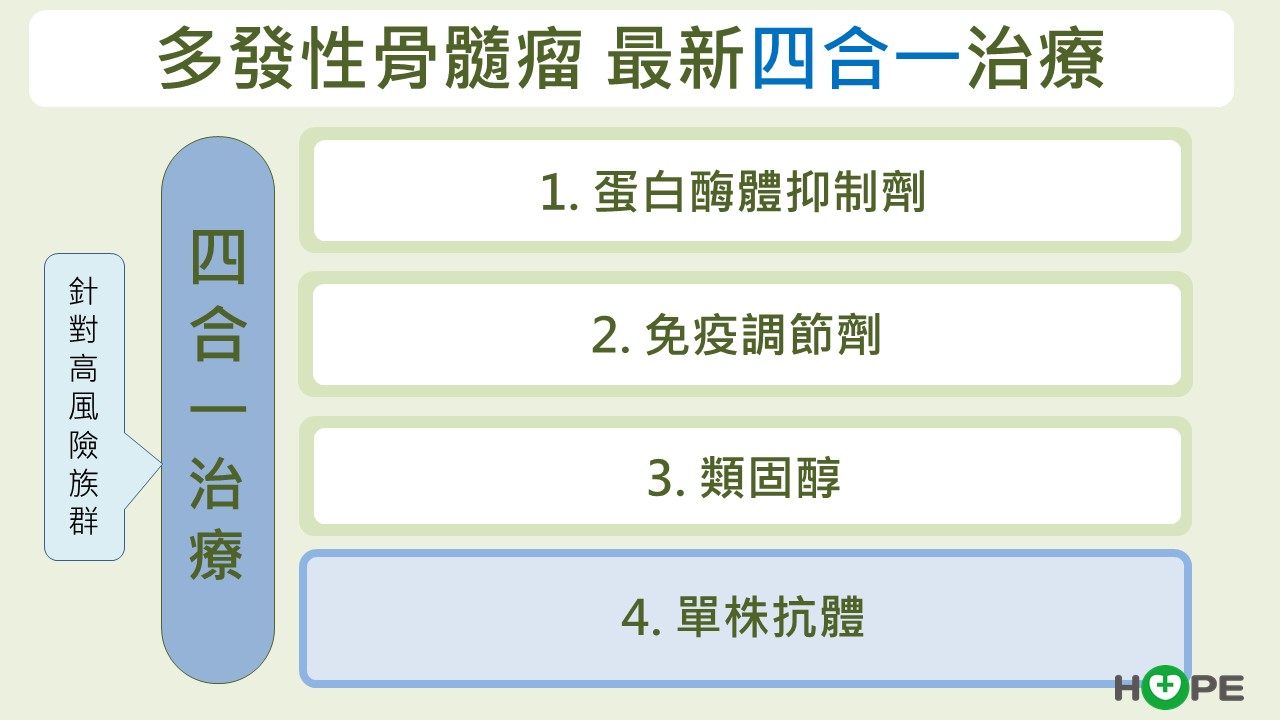

目前標準的治療是三合一療法,結合蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑及類固醇藥物。其中蛋白酶體抑制劑是屬於標靶藥物,可以抑制骨髓細胞的生長,促進癌細胞凋亡,是多發性骨髓瘤相當重要的藥物。

最好武器上前線 從三合一到四合一增加無疾病期

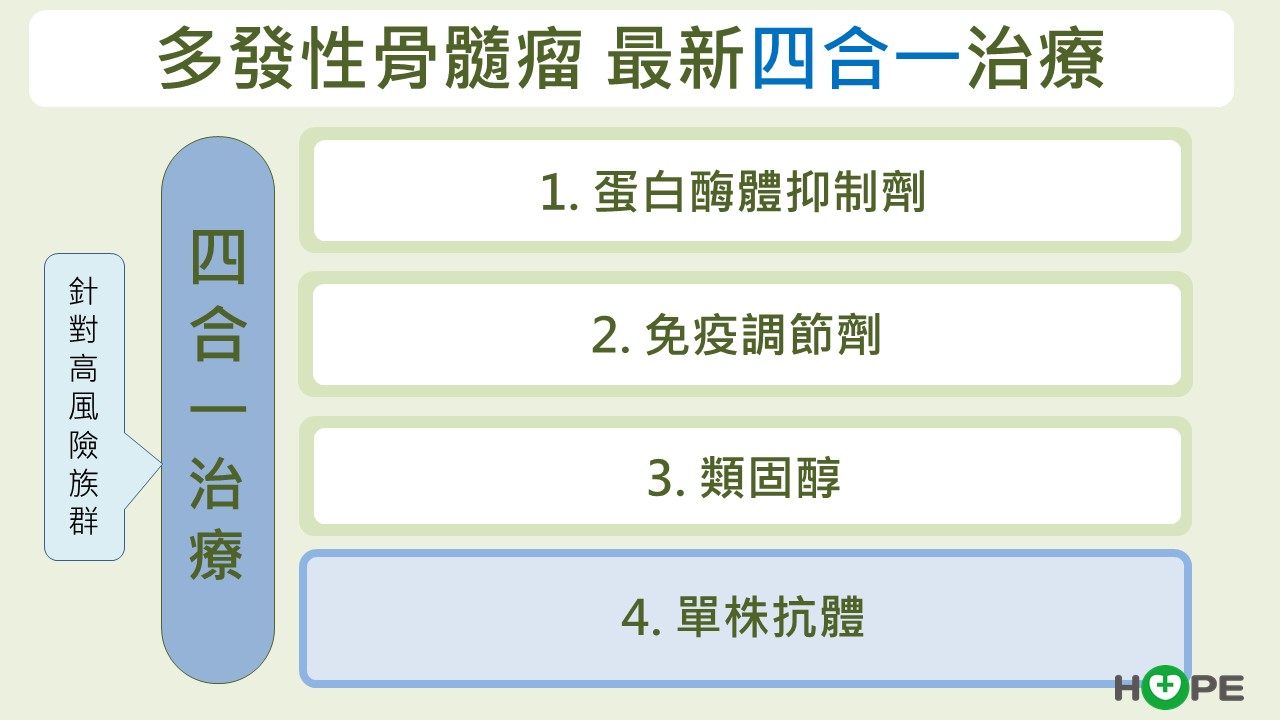

最新的治療是在三合一療法加入單株抗體,組成四合一療法。滕傑林解釋,單株抗體是用來對抗癌細胞表面CD38抗原的標靶藥物,過去用於復發病人,可以大幅延長病人疾病不惡化時間,「現在將最好的武器拿到前線使用,可以為病人帶來更好的療效。」

根據最新的臨床研究發現,採用四合一療法的病人中,有八成的無惡化存活期可以長達四至五年,許多病人在第六至第八年仍維持良好生活品質,顯示四合一療效明顯優於三合一。雖然此研究還在進行中,不過世界上大多治療多發性骨髓瘤的醫師認為,將單株抗體拿到第一線使用是合理的。

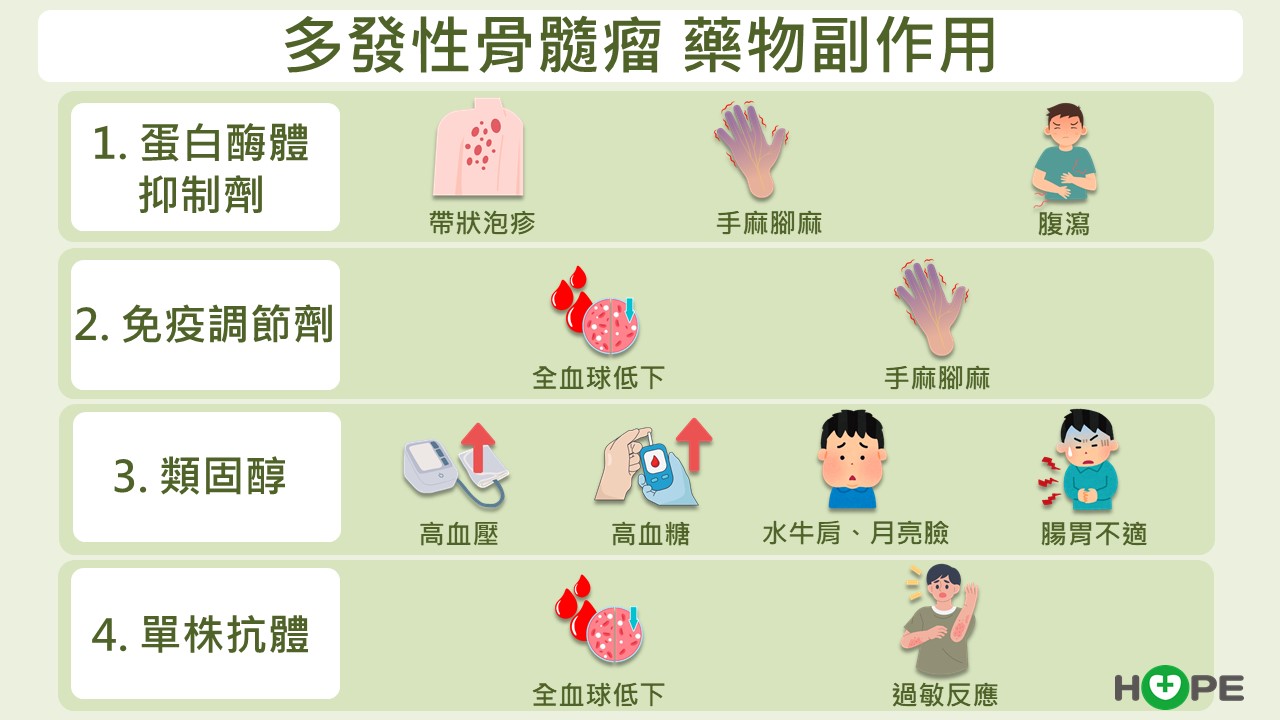

副作用可控制 與癌和平共處如慢性病

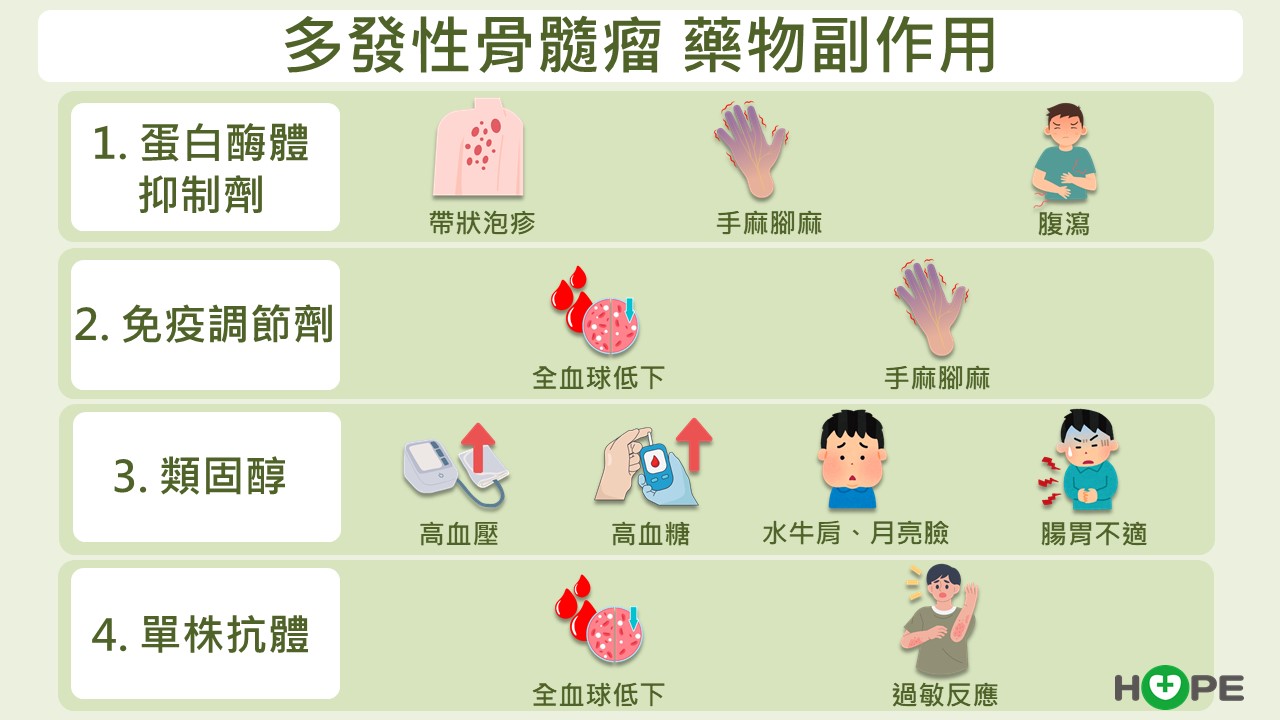

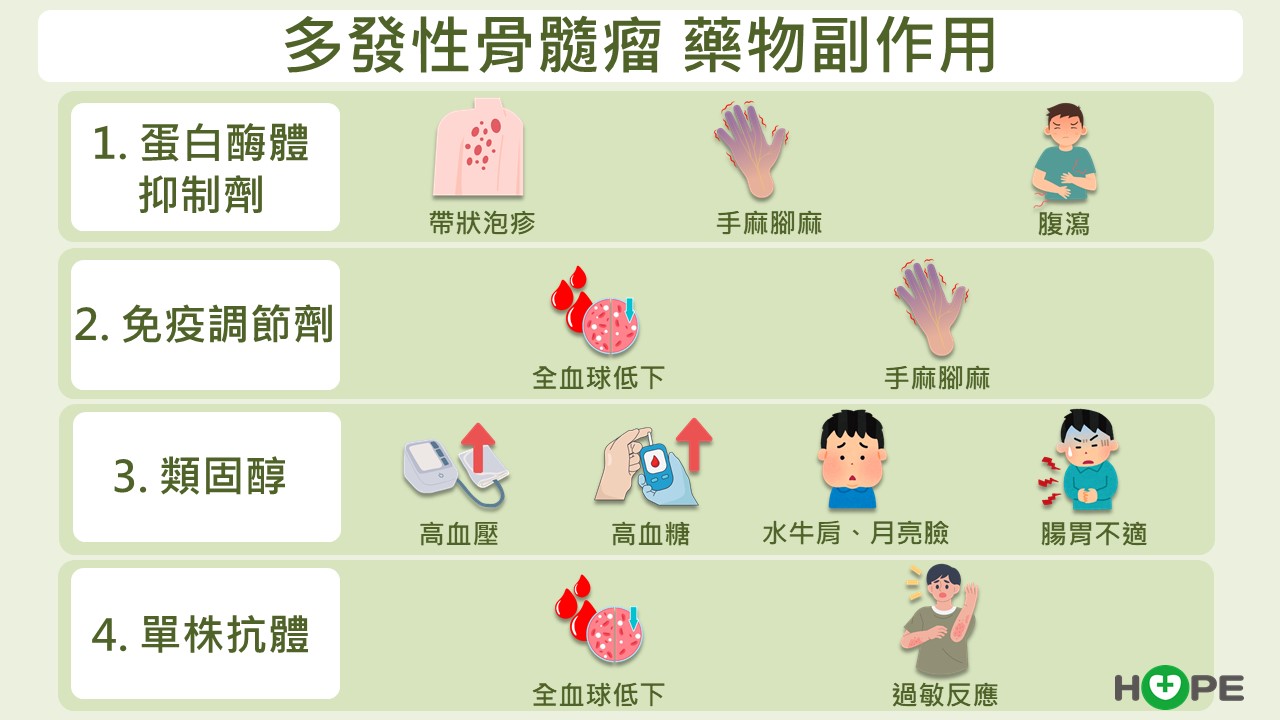

至於藥物常見的副作用,包括蛋白質酶體抑制劑可能有帶狀皰疹、手麻腳麻及腹瀉等,免疫調節有血球低下、手麻腳麻。單株抗體是血球低下跟過敏反應等。不過,現今醫療已可透過劑量調整與預防用藥等,大幅降低副作用發生機率。

「以前我們的目標是讓病人活到五年,現在活十年以上的病人已經很常見。」滕傑林強調,多發性骨髓瘤不再是只能對抗到底的絕症,「它比較像慢性病,與其決一死戰,不如和平共處。」只要好好接受治療,病情穩定下來,就像是罹患慢性病,一樣可以回歸正常生活。

根據統計,國內一年約新增700-800名多發性骨髓瘤病人,好發於60-70歲的年長者。滕傑林解釋,骨髓中的漿細胞是製造抗體,可以對抗外來病菌,一旦出現變異,會製造大量異常抗體,導致多發性骨髓瘤,並在身體多處侵蝕骨頭。

多發性骨髓瘤容易侵犯到全身各處,最常見的有四大症狀,可以用CRAB(螃蟹)英文單字來記憶:

- C:高血鈣(hyperCalcemia)食慾不振、口渴、噁心、便秘等症狀,嚴重會發生意識混亂。

- R:腎衰竭(Renal insufficiency)尿液變少、腳水腫。出現蛋白尿、尿液有泡泡,嚴重會發生急性腎衰竭。

- A:貧血(Anemia)頭暈、疲憊等。

- B:骨頭痛(Bone lesions),骨頭疼痛、骨折等,這是最常見的症狀。

確診初期,患者常感絕望,誤以為人生從此崩塌。滕傑林最常跟病人說的是,多發性骨髓瘤對藥物的反應率非常高,「100位患者中,90位治療後有明顯改善,不要放棄希望。」目前的治療策略,會先進行引導治療,再依據病人年紀、體力狀況、有無共病等,評估是否進行自體幹細胞移植。

若是可以移植的病人,在引導治療後進行幹細胞自體移植,並接續鞏固治療與維持治療,復發再啟動第二、三線治療。無法移植的病人,則在引導治療後直接進入維持性治療,復發後也有第二、第三線藥物可治療。

目前標準的治療是三合一療法,結合蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑及類固醇藥物。其中蛋白酶體抑制劑是屬於標靶藥物,可以抑制骨髓細胞的生長,促進癌細胞凋亡,是多發性骨髓瘤相當重要的藥物。

最好武器上前線 從三合一到四合一增加無疾病期

最新的治療是在三合一療法加入單株抗體,組成四合一療法。滕傑林解釋,單株抗體是用來對抗癌細胞表面CD38抗原的標靶藥物,過去用於復發病人,可以大幅延長病人疾病不惡化時間,「現在將最好的武器拿到前線使用,可以為病人帶來更好的療效。」

根據最新的臨床研究發現,採用四合一療法的病人中,有八成的無惡化存活期可以長達四至五年,許多病人在第六至第八年仍維持良好生活品質,顯示四合一療效明顯優於三合一。雖然此研究還在進行中,不過世界上大多治療多發性骨髓瘤的醫師認為,將單株抗體拿到第一線使用是合理的。

副作用可控制 與癌和平共處如慢性病

至於藥物常見的副作用,包括蛋白質酶體抑制劑可能有帶狀皰疹、手麻腳麻及腹瀉等,免疫調節有血球低下、手麻腳麻。單株抗體是血球低下跟過敏反應等。不過,現今醫療已可透過劑量調整與預防用藥等,大幅降低副作用發生機率。

「以前我們的目標是讓病人活到五年,現在活十年以上的病人已經很常見。」滕傑林強調,多發性骨髓瘤不再是只能對抗到底的絕症,「它比較像慢性病,與其決一死戰,不如和平共處。」只要好好接受治療,病情穩定下來,就像是罹患慢性病,一樣可以回歸正常生活。

最新的治療是在三合一療法加入單株抗體,組成四合一療法。滕傑林解釋,單株抗體是用來對抗癌細胞表面CD38抗原的標靶藥物,過去用於復發病人,可以大幅延長病人疾病不惡化時間,「現在將最好的武器拿到前線使用,可以為病人帶來更好的療效。」

根據最新的臨床研究發現,採用四合一療法的病人中,有八成的無惡化存活期可以長達四至五年,許多病人在第六至第八年仍維持良好生活品質,顯示四合一療效明顯優於三合一。雖然此研究還在進行中,不過世界上大多治療多發性骨髓瘤的醫師認為,將單株抗體拿到第一線使用是合理的。

至於藥物常見的副作用,包括蛋白質酶體抑制劑可能有帶狀皰疹、手麻腳麻及腹瀉等,免疫調節有血球低下、手麻腳麻。單株抗體是血球低下跟過敏反應等。不過,現今醫療已可透過劑量調整與預防用藥等,大幅降低副作用發生機率。

「以前我們的目標是讓病人活到五年,現在活十年以上的病人已經很常見。」滕傑林強調,多發性骨髓瘤不再是只能對抗到底的絕症,「它比較像慢性病,與其決一死戰,不如和平共處。」只要好好接受治療,病情穩定下來,就像是罹患慢性病,一樣可以回歸正常生活。