【名醫開講】小心陽光殺手!皮膚癌的三大類型與早期預警、預防方法總整理

諮詢/臺大醫院皮膚部 沈宜萱醫師

整理/癌症希望基金會

皮膚癌是台灣常見的癌症之一,根據統計,每年有超過4,000人確診。令人意外的是,這些患者中,不乏年輕、平時自認健康的人。許多人沒有意識到,長期日曬不只會讓皮膚變黑、變老,甚至可能造成細胞變異,引發癌症。皮膚癌雖然是長在皮膚表面的疾病,但卻常被忽略或誤判為痣、斑點或濕疹。當病灶擴大或惡化才被發現,往往已錯過最佳治療時機。

臺大醫院皮膚部沈宜萱醫師指出,皮膚癌其實是可以早期發現、早期治療的。關鍵在於平時是否願意多留意身體表面的小變化,並養成良好的防曬習慣。只要提高警覺,多一分觀察,就能替自己爭取到更多康復的機會。

紫外線是如何悄悄地傷害皮膚

紫外線是導致皮膚癌最主要的風險因素之一。當皮膚長期曝曬在陽光下,紫外線會穿透表皮,破壞皮膚細胞的DNA結構。這種傷害並非一次就發生,而是長年累積下來,慢慢讓細胞出現異常變化,進而癌化。沈醫師提醒,這種長期累積的傷害,往往在幾十年後才看得見後果。其他高風險族群也包含長期使用免疫抑制劑的病人(如器官移植患者)、有家族史的人。

黑色素瘤的高風險族群

包括曾患黑色素瘤或有家族史者、具有先天性色素痣者、免疫功能低下以及年長者。在亞洲,黑色素瘤常見於足底、手掌與指(趾)甲下等少曝曬部位,因此也要定期檢查足底與指(趾)甲。臨床上可見病灶較常分布在足底的承重區(如前足掌、足跟、拇趾側),推測可能與慢性機械壓力或摩擦有關。

不同型態的皮膚癌,長得也不一樣

皮膚癌不是單一疾病,而是包含了幾種不同類型的惡性腫瘤。每一種的發生部位、外觀與惡性程度都不太相同,需要特別辨識。

最常見的類型是「基底細胞癌」,佔所有皮膚癌的最大比例。它通常出現在臉部、鼻子或眼周等日曬處,外觀呈藍黑色,有珍珠光澤的邊緣,看起來像是長痣,但會逐漸變大,甚至潰瘍。因為它惡性度低,只要及早手術切除,多數病人都可以完全康復。

第二種是「鱗狀細胞癌」,多見於頭頸部、手臂等區域。它的表面可能偏紅、粗糙,甚至結痂或脫屑,看起來像是濕疹,但用藥卻一直沒好。沈醫師指出,很多病人就是因為把它當成皮膚炎處理,導致病情惡化。

最需要警覺的是「黑色素瘤」,雖然發生率低,卻是惡性度最高、轉移速度最快的一種皮膚癌。在亞洲人身上,它多發生在腳底、手掌或指甲底下,初期可能只是一塊深色斑塊,但很快就會變大、隆起,甚至出血或潰瘍。台灣每年約有200多位黑色素瘤新病人,但其中超過一半的人會因此過世,可見其致命性之高。

觀察這五點,有助於早期發現皮膚癌

皮膚癌初期往往沒有明顯症狀,不會痛、不會癢,但只要仔細觀察外觀變化,就能及早發現異常。沈醫師教大家一個簡單的記憶方式:「ABCDE原則」,幫助我們辨識疑似病灶。

- A(Asymmetry 不對稱):兩邊形狀不一樣,看起來歪歪斜斜。

- B(Border 邊緣):邊緣模糊、呈鋸齒狀,與正常皮膚界線不清楚。

- C(Color 顏色):一塊皮膚出現兩種以上顏色,如黑、紅、棕混合。

- D(Diameter 直徑):直徑超過6公分大小,就應該提高警覺。

- E(Evolving 變化):短期內快速變大、隆起、破皮或流血。

若身上的痣或斑點符合上述任一情況,尤其是在過去幾週、幾個月內有變化,請盡速就醫檢查。

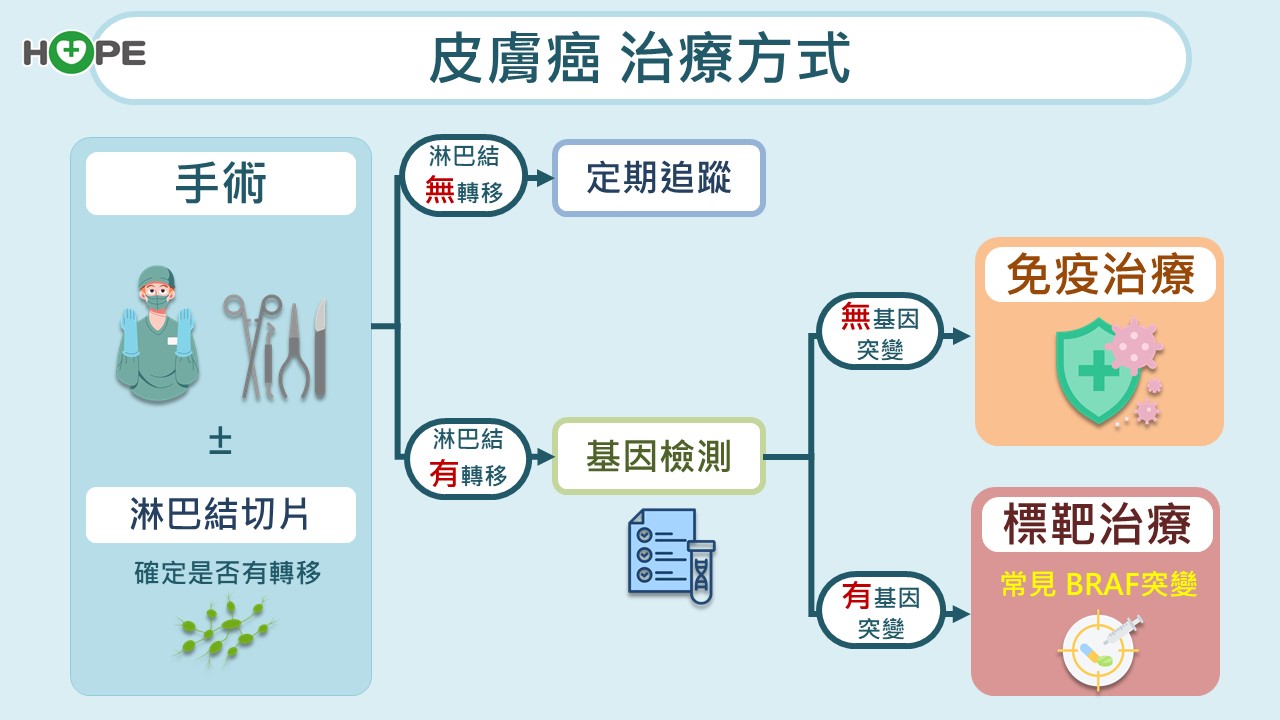

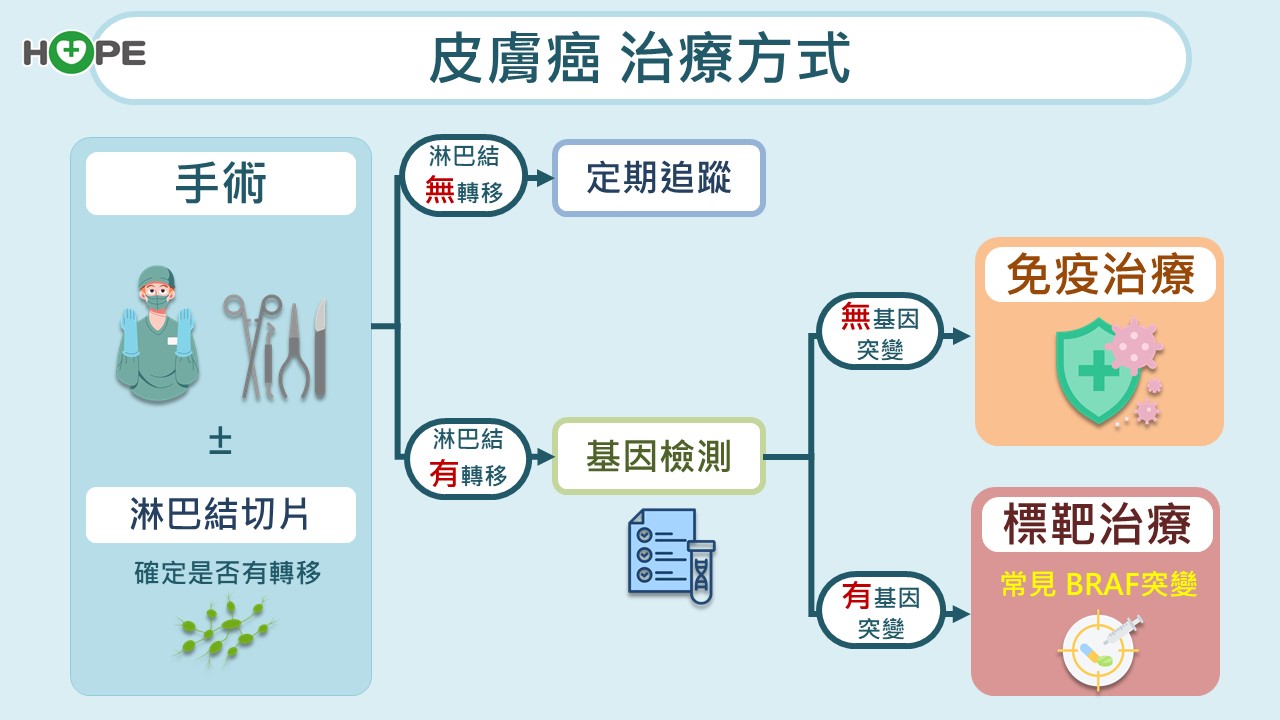

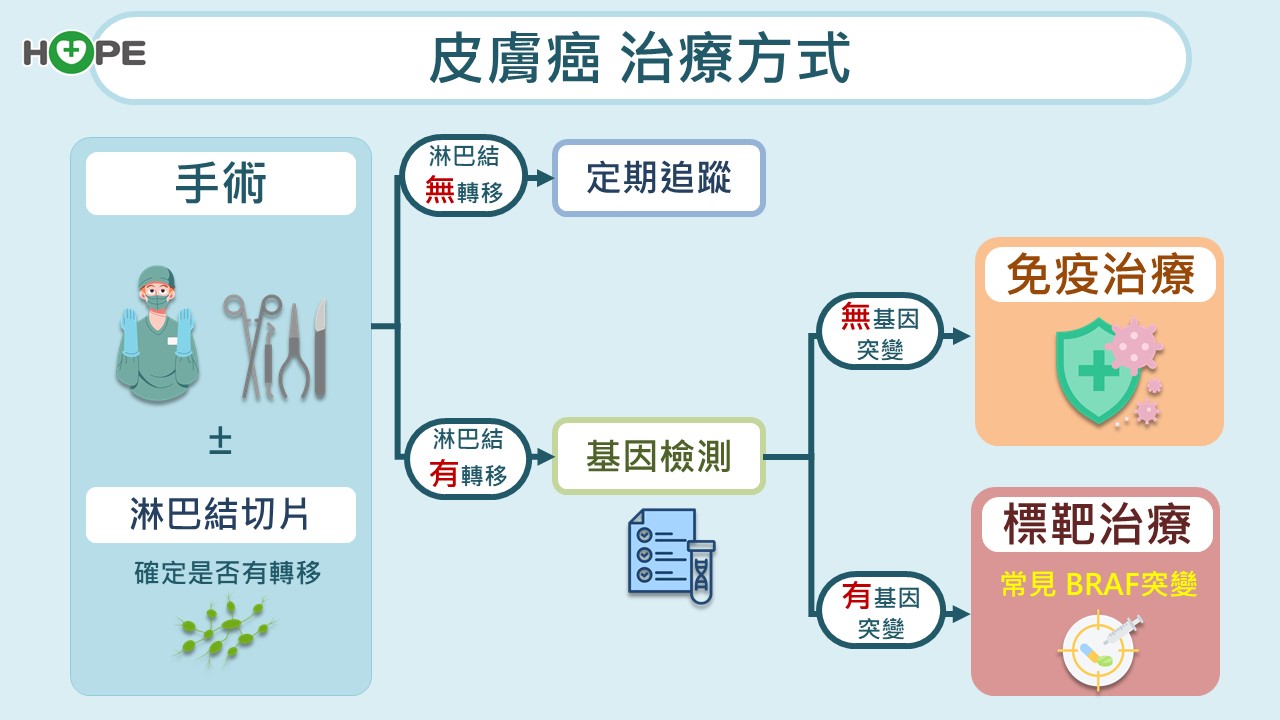

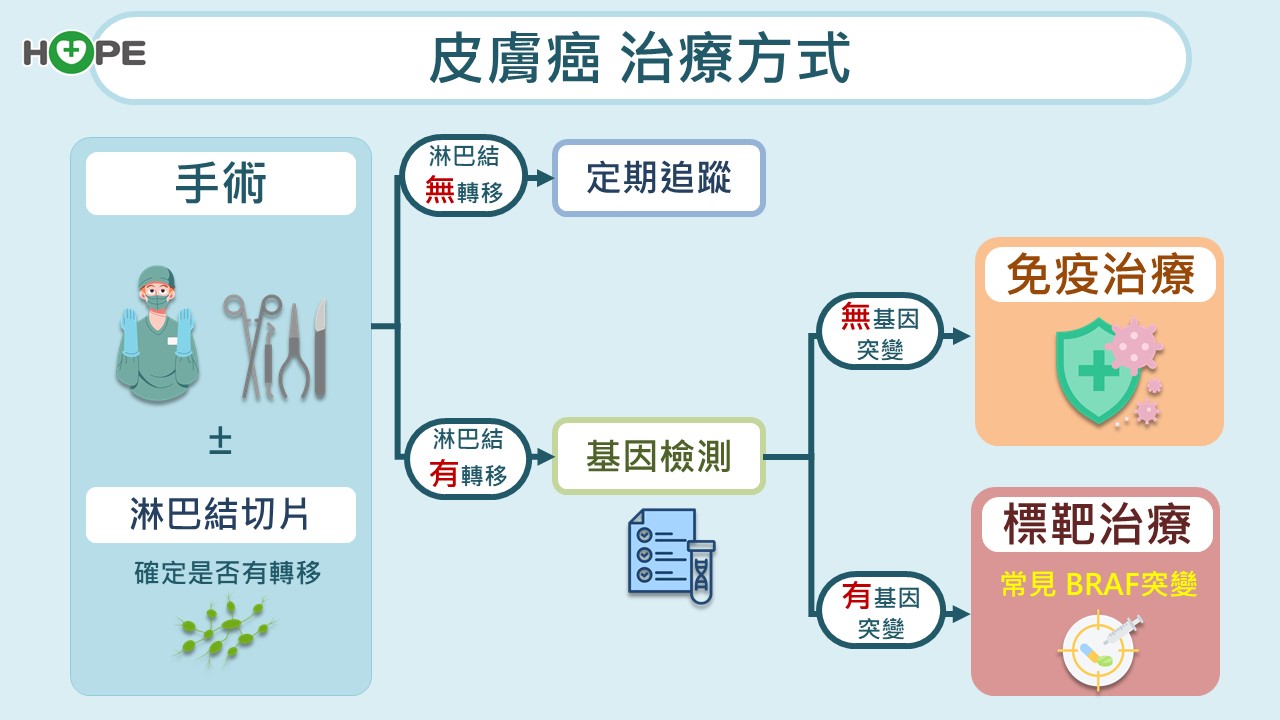

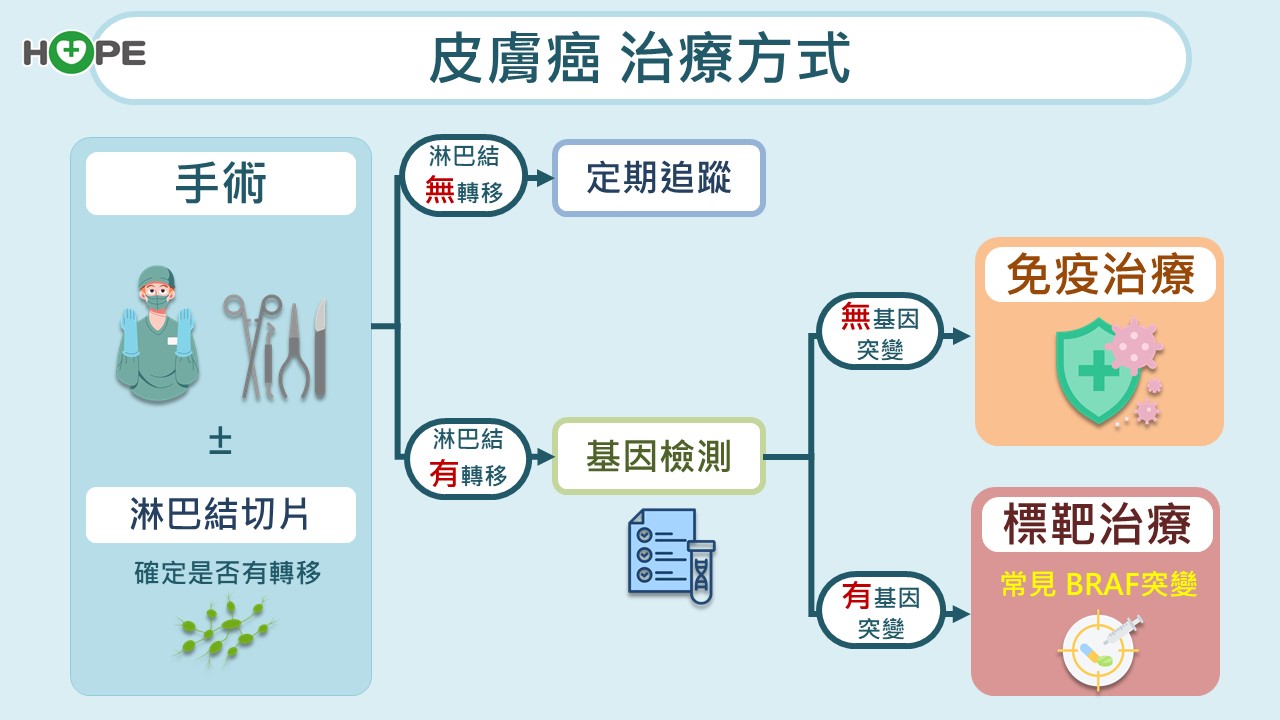

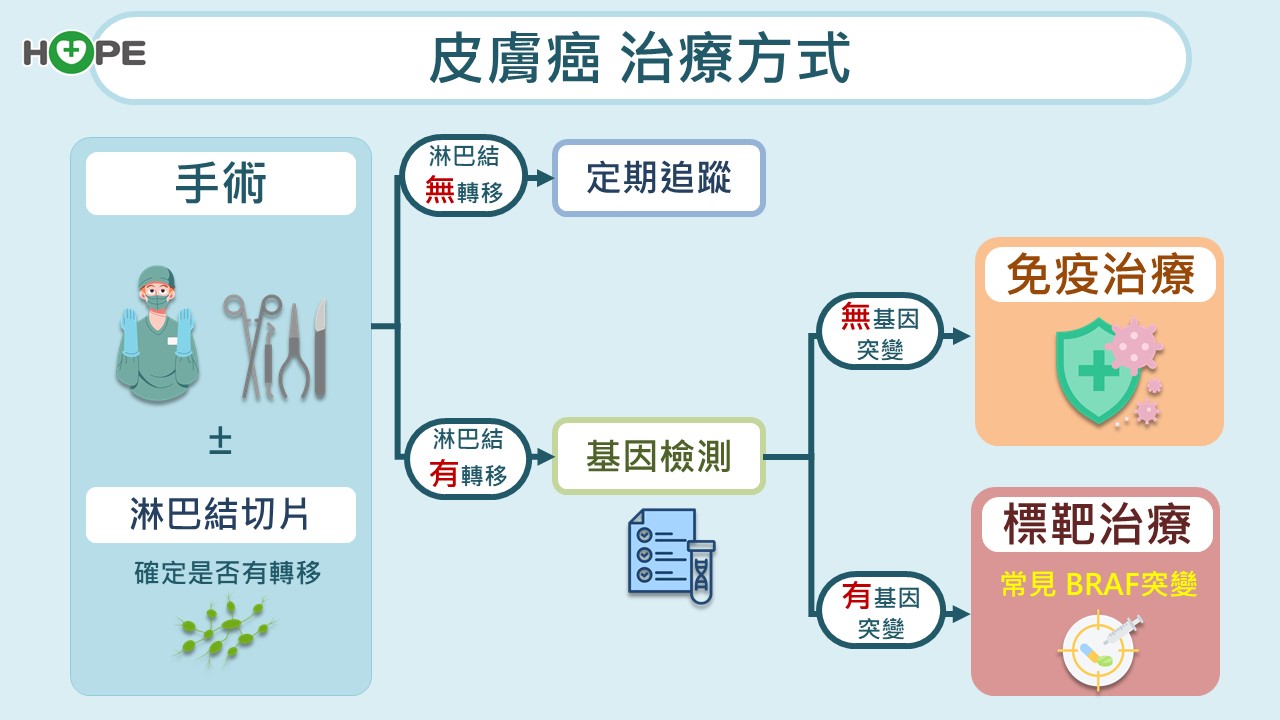

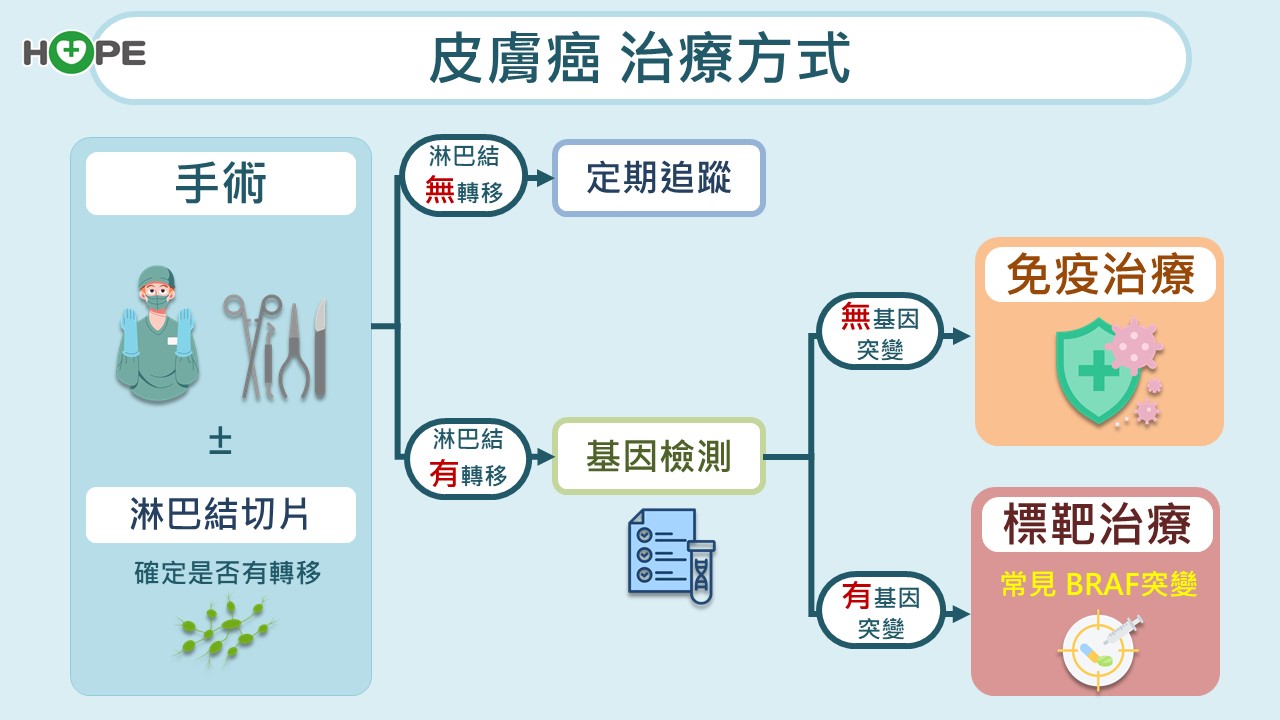

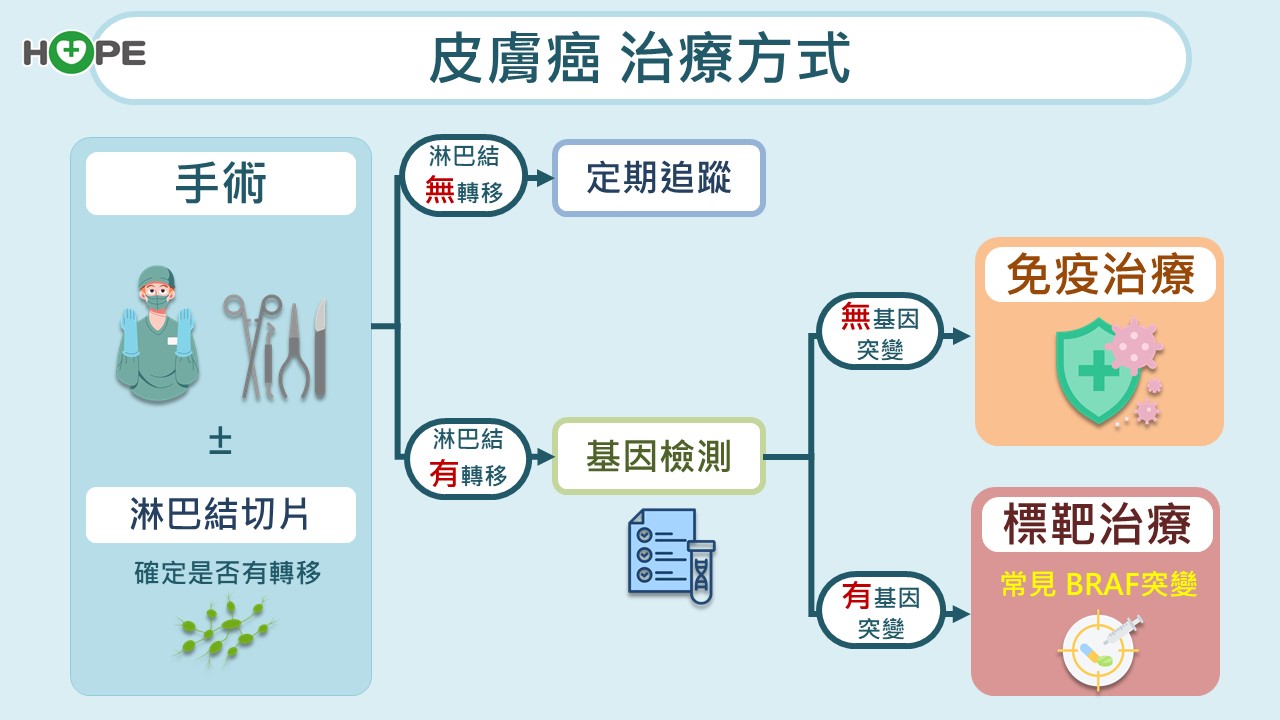

不同分期對應不同治療方式

皮膚癌的治療方式會根據癌症的分期而不同。越早發現,治療越簡單,效果也越好。沈醫師說明,第一期通常只需要局部手術切除,效果極佳;第二期可能需進一步檢查淋巴結是否有轉移;若癌症已進入第三或第四期,則可能需要標靶或免疫治療。

其中,「黑色素瘤」病人若具有特定基因突變(如BRAF),可考慮使用標靶藥物口服治療;若沒有突變,則可能需使用免疫療法。但目前在台灣,免疫治療對黑色素瘤的整體反應率約只有20%。因此,早期診斷仍是最關鍵的策略。

防曬,不只是保養,更是防癌

談到皮膚癌的預防,最基本卻最有效的方法就是防曬。防曬不只是美白與抗老,更是對抗皮膚癌的第一道防線。沈醫師提醒,尤其是基底細胞癌與鱗狀細胞癌,與日曬高度相關。

要有效防曬,建議從生活習慣做起。盡量避開上午10點到下午2點的高紫外線時段;外出時穿長袖、戴帽子、撐傘遮陽;選擇SPF30以上、PA+++的防曬產品,並記得每兩小時補擦一次,即使陰天也不能忽略。別忘了,紫外線穿透力強,即使待在室內靠窗,也可能仍有過度曝露風險。

把握早期,就能守住健康

皮膚癌雖然是癌症,但它和其他癌症最大的不同,就是「看得見」。只要願意多觀察、多注意皮膚的變化,就能早一步發現,早一步治療。沈醫師提醒,防曬是一種日常保健習慣,更是一種責任。

如果你發現自己或家人皮膚上出現長期不癒的傷口、不明的黑點、或痣快速變大,請不要拖延,及早就醫檢查,才是面對皮膚癌最穩妥的方法。

紫外線是導致皮膚癌最主要的風險因素之一。當皮膚長期曝曬在陽光下,紫外線會穿透表皮,破壞皮膚細胞的DNA結構。這種傷害並非一次就發生,而是長年累積下來,慢慢讓細胞出現異常變化,進而癌化。沈醫師提醒,這種長期累積的傷害,往往在幾十年後才看得見後果。其他高風險族群也包含長期使用免疫抑制劑的病人(如器官移植患者)、有家族史的人。

不同型態的皮膚癌,長得也不一樣

皮膚癌不是單一疾病,而是包含了幾種不同類型的惡性腫瘤。每一種的發生部位、外觀與惡性程度都不太相同,需要特別辨識。

最常見的類型是「基底細胞癌」,佔所有皮膚癌的最大比例。它通常出現在臉部、鼻子或眼周等日曬處,外觀呈藍黑色,有珍珠光澤的邊緣,看起來像是長痣,但會逐漸變大,甚至潰瘍。因為它惡性度低,只要及早手術切除,多數病人都可以完全康復。

第二種是「鱗狀細胞癌」,多見於頭頸部、手臂等區域。它的表面可能偏紅、粗糙,甚至結痂或脫屑,看起來像是濕疹,但用藥卻一直沒好。沈醫師指出,很多病人就是因為把它當成皮膚炎處理,導致病情惡化。

最需要警覺的是「黑色素瘤」,雖然發生率低,卻是惡性度最高、轉移速度最快的一種皮膚癌。在亞洲人身上,它多發生在腳底、手掌或指甲底下,初期可能只是一塊深色斑塊,但很快就會變大、隆起,甚至出血或潰瘍。台灣每年約有200多位黑色素瘤新病人,但其中超過一半的人會因此過世,可見其致命性之高。

觀察這五點,有助於早期發現皮膚癌

皮膚癌初期往往沒有明顯症狀,不會痛、不會癢,但只要仔細觀察外觀變化,就能及早發現異常。沈醫師教大家一個簡單的記憶方式:「ABCDE原則」,幫助我們辨識疑似病灶。

- A(Asymmetry 不對稱):兩邊形狀不一樣,看起來歪歪斜斜。

- B(Border 邊緣):邊緣模糊、呈鋸齒狀,與正常皮膚界線不清楚。

- C(Color 顏色):一塊皮膚出現兩種以上顏色,如黑、紅、棕混合。

- D(Diameter 直徑):直徑超過6公分大小,就應該提高警覺。

- E(Evolving 變化):短期內快速變大、隆起、破皮或流血。

若身上的痣或斑點符合上述任一情況,尤其是在過去幾週、幾個月內有變化,請盡速就醫檢查。

不同分期對應不同治療方式

皮膚癌的治療方式會根據癌症的分期而不同。越早發現,治療越簡單,效果也越好。沈醫師說明,第一期通常只需要局部手術切除,效果極佳;第二期可能需進一步檢查淋巴結是否有轉移;若癌症已進入第三或第四期,則可能需要標靶或免疫治療。

其中,「黑色素瘤」病人若具有特定基因突變(如BRAF),可考慮使用標靶藥物口服治療;若沒有突變,則可能需使用免疫療法。但目前在台灣,免疫治療對黑色素瘤的整體反應率約只有20%。因此,早期診斷仍是最關鍵的策略。

防曬,不只是保養,更是防癌

談到皮膚癌的預防,最基本卻最有效的方法就是防曬。防曬不只是美白與抗老,更是對抗皮膚癌的第一道防線。沈醫師提醒,尤其是基底細胞癌與鱗狀細胞癌,與日曬高度相關。

要有效防曬,建議從生活習慣做起。盡量避開上午10點到下午2點的高紫外線時段;外出時穿長袖、戴帽子、撐傘遮陽;選擇SPF30以上、PA+++的防曬產品,並記得每兩小時補擦一次,即使陰天也不能忽略。別忘了,紫外線穿透力強,即使待在室內靠窗,也可能仍有過度曝露風險。

把握早期,就能守住健康

皮膚癌雖然是癌症,但它和其他癌症最大的不同,就是「看得見」。只要願意多觀察、多注意皮膚的變化,就能早一步發現,早一步治療。沈醫師提醒,防曬是一種日常保健習慣,更是一種責任。

如果你發現自己或家人皮膚上出現長期不癒的傷口、不明的黑點、或痣快速變大,請不要拖延,及早就醫檢查,才是面對皮膚癌最穩妥的方法。

皮膚癌不是單一疾病,而是包含了幾種不同類型的惡性腫瘤。每一種的發生部位、外觀與惡性程度都不太相同,需要特別辨識。

最常見的類型是「基底細胞癌」,佔所有皮膚癌的最大比例。它通常出現在臉部、鼻子或眼周等日曬處,外觀呈藍黑色,有珍珠光澤的邊緣,看起來像是長痣,但會逐漸變大,甚至潰瘍。因為它惡性度低,只要及早手術切除,多數病人都可以完全康復。

第二種是「鱗狀細胞癌」,多見於頭頸部、手臂等區域。它的表面可能偏紅、粗糙,甚至結痂或脫屑,看起來像是濕疹,但用藥卻一直沒好。沈醫師指出,很多病人就是因為把它當成皮膚炎處理,導致病情惡化。

最需要警覺的是「黑色素瘤」,雖然發生率低,卻是惡性度最高、轉移速度最快的一種皮膚癌。在亞洲人身上,它多發生在腳底、手掌或指甲底下,初期可能只是一塊深色斑塊,但很快就會變大、隆起,甚至出血或潰瘍。台灣每年約有200多位黑色素瘤新病人,但其中超過一半的人會因此過世,可見其致命性之高。

皮膚癌初期往往沒有明顯症狀,不會痛、不會癢,但只要仔細觀察外觀變化,就能及早發現異常。沈醫師教大家一個簡單的記憶方式:「ABCDE原則」,幫助我們辨識疑似病灶。

- A(Asymmetry 不對稱):兩邊形狀不一樣,看起來歪歪斜斜。

- B(Border 邊緣):邊緣模糊、呈鋸齒狀,與正常皮膚界線不清楚。

- C(Color 顏色):一塊皮膚出現兩種以上顏色,如黑、紅、棕混合。

- D(Diameter 直徑):直徑超過6公分大小,就應該提高警覺。

- E(Evolving 變化):短期內快速變大、隆起、破皮或流血。

若身上的痣或斑點符合上述任一情況,尤其是在過去幾週、幾個月內有變化,請盡速就醫檢查。

不同分期對應不同治療方式

皮膚癌的治療方式會根據癌症的分期而不同。越早發現,治療越簡單,效果也越好。沈醫師說明,第一期通常只需要局部手術切除,效果極佳;第二期可能需進一步檢查淋巴結是否有轉移;若癌症已進入第三或第四期,則可能需要標靶或免疫治療。

其中,「黑色素瘤」病人若具有特定基因突變(如BRAF),可考慮使用標靶藥物口服治療;若沒有突變,則可能需使用免疫療法。但目前在台灣,免疫治療對黑色素瘤的整體反應率約只有20%。因此,早期診斷仍是最關鍵的策略。

防曬,不只是保養,更是防癌

談到皮膚癌的預防,最基本卻最有效的方法就是防曬。防曬不只是美白與抗老,更是對抗皮膚癌的第一道防線。沈醫師提醒,尤其是基底細胞癌與鱗狀細胞癌,與日曬高度相關。

要有效防曬,建議從生活習慣做起。盡量避開上午10點到下午2點的高紫外線時段;外出時穿長袖、戴帽子、撐傘遮陽;選擇SPF30以上、PA+++的防曬產品,並記得每兩小時補擦一次,即使陰天也不能忽略。別忘了,紫外線穿透力強,即使待在室內靠窗,也可能仍有過度曝露風險。

把握早期,就能守住健康

皮膚癌雖然是癌症,但它和其他癌症最大的不同,就是「看得見」。只要願意多觀察、多注意皮膚的變化,就能早一步發現,早一步治療。沈醫師提醒,防曬是一種日常保健習慣,更是一種責任。

如果你發現自己或家人皮膚上出現長期不癒的傷口、不明的黑點、或痣快速變大,請不要拖延,及早就醫檢查,才是面對皮膚癌最穩妥的方法。

皮膚癌的治療方式會根據癌症的分期而不同。越早發現,治療越簡單,效果也越好。沈醫師說明,第一期通常只需要局部手術切除,效果極佳;第二期可能需進一步檢查淋巴結是否有轉移;若癌症已進入第三或第四期,則可能需要標靶或免疫治療。

其中,「黑色素瘤」病人若具有特定基因突變(如BRAF),可考慮使用標靶藥物口服治療;若沒有突變,則可能需使用免疫療法。但目前在台灣,免疫治療對黑色素瘤的整體反應率約只有20%。因此,早期診斷仍是最關鍵的策略。

談到皮膚癌的預防,最基本卻最有效的方法就是防曬。防曬不只是美白與抗老,更是對抗皮膚癌的第一道防線。沈醫師提醒,尤其是基底細胞癌與鱗狀細胞癌,與日曬高度相關。

要有效防曬,建議從生活習慣做起。盡量避開上午10點到下午2點的高紫外線時段;外出時穿長袖、戴帽子、撐傘遮陽;選擇SPF30以上、PA+++的防曬產品,並記得每兩小時補擦一次,即使陰天也不能忽略。別忘了,紫外線穿透力強,即使待在室內靠窗,也可能仍有過度曝露風險。把握早期,就能守住健康

皮膚癌雖然是癌症,但它和其他癌症最大的不同,就是「看得見」。只要願意多觀察、多注意皮膚的變化,就能早一步發現,早一步治療。沈醫師提醒,防曬是一種日常保健習慣,更是一種責任。

如果你發現自己或家人皮膚上出現長期不癒的傷口、不明的黑點、或痣快速變大,請不要拖延,及早就醫檢查,才是面對皮膚癌最穩妥的方法。

皮膚癌雖然是癌症,但它和其他癌症最大的不同,就是「看得見」。只要願意多觀察、多注意皮膚的變化,就能早一步發現,早一步治療。沈醫師提醒,防曬是一種日常保健習慣,更是一種責任。

如果你發現自己或家人皮膚上出現長期不癒的傷口、不明的黑點、或痣快速變大,請不要拖延,及早就醫檢查,才是面對皮膚癌最穩妥的方法。