【名醫開講】復發不用怕!瀰漫性大B細胞淋巴癌新武器來了 治療有新招

癌別

諮詢/臺大醫院血液腫瘤科 黃泰中醫師

整理/癌症希望基金會

整理/癌症希望基金會

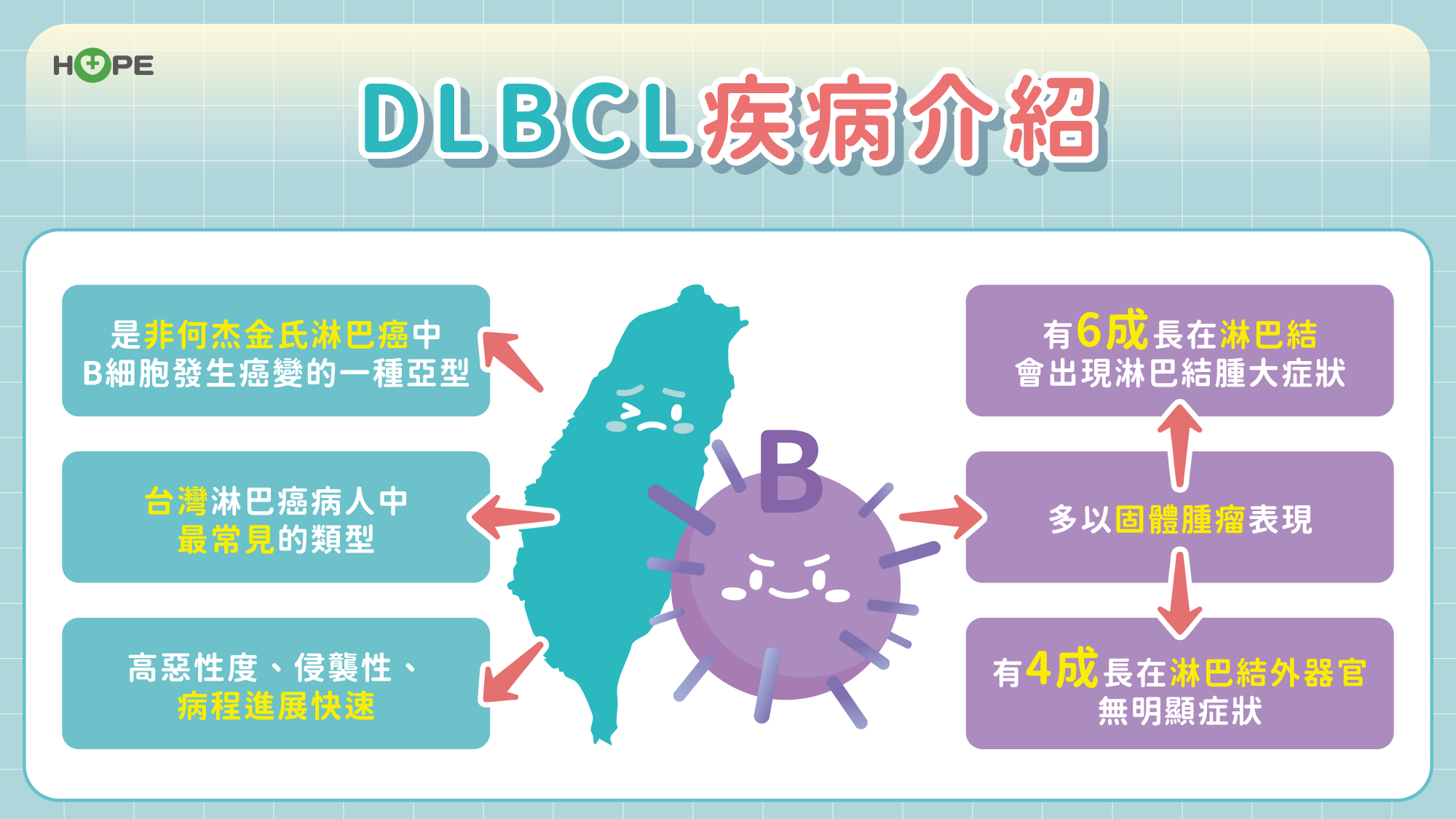

瀰漫性大B細胞淋巴癌(DLBCL)是最常見的淋巴癌類型,雖然屬於高惡性度癌症,但醫學進展讓六到七成病人在第一次治療後就能痊癒,真正擺脫疾病。不過,一旦復發,治癒率往往掉到一到兩成。過去,病人常把「復發」視為沒救,如今情況已經不同,新型藥物持續問世,讓病人有更多機會翻轉命運。

最常見的淋巴癌 症狀多樣不能忽視

臺大醫院血液腫瘤科主治醫師黃泰中指出,DLBCL 約占所有淋巴癌的四到五成,每年臺灣新增病例約 1400 至 1500 人。超過六成的腫瘤發生在淋巴結,病人可能摸到頸部、腋下或腹股溝腫塊,若腫瘤壓迫胸腔,會引起咳嗽、胸悶或呼吸困難;侵犯腹腔時,則容易出現腹脹、食慾不振。

典型症狀還包括不明原因發燒、夜間盜汗,以及半年內體重減少超過一成。少數病人甚至會全身癢到睡不著,雖然皮膚沒有疹子或紅腫,卻是癌細胞快速分裂帶來的影響。

可以記得六字口訣「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」,一旦出現這些症狀,務必及早就醫檢查。

可以記得六字口訣「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」,一旦出現這些症狀,務必及早就醫檢查。

治癒率與分期:第一期逾九成 第四期仍有機會

DLBCL 分期依侵犯範圍而定。侷限於單一區域為第一期;同側橫膈膜以上有兩處以上淋巴結受影響為第二期;若上下橫膈膜皆有侵犯,或波及脾臟,則為第三期;若已轉移至骨髓、肝臟、腦或腎臟,則是第四期。

黃泰中解釋,第一期病人治癒率可超過九成,即使是第四期,也有三至五成機會能痊癒。「和其他癌症相比,淋巴癌仍有相對不錯的治療成果,病人不應因分期而失去信心。」

黃泰中解釋,第一期病人治癒率可超過九成,即使是第四期,也有三至五成機會能痊癒。「和其他癌症相比,淋巴癌仍有相對不錯的治療成果,病人不應因分期而失去信心。」

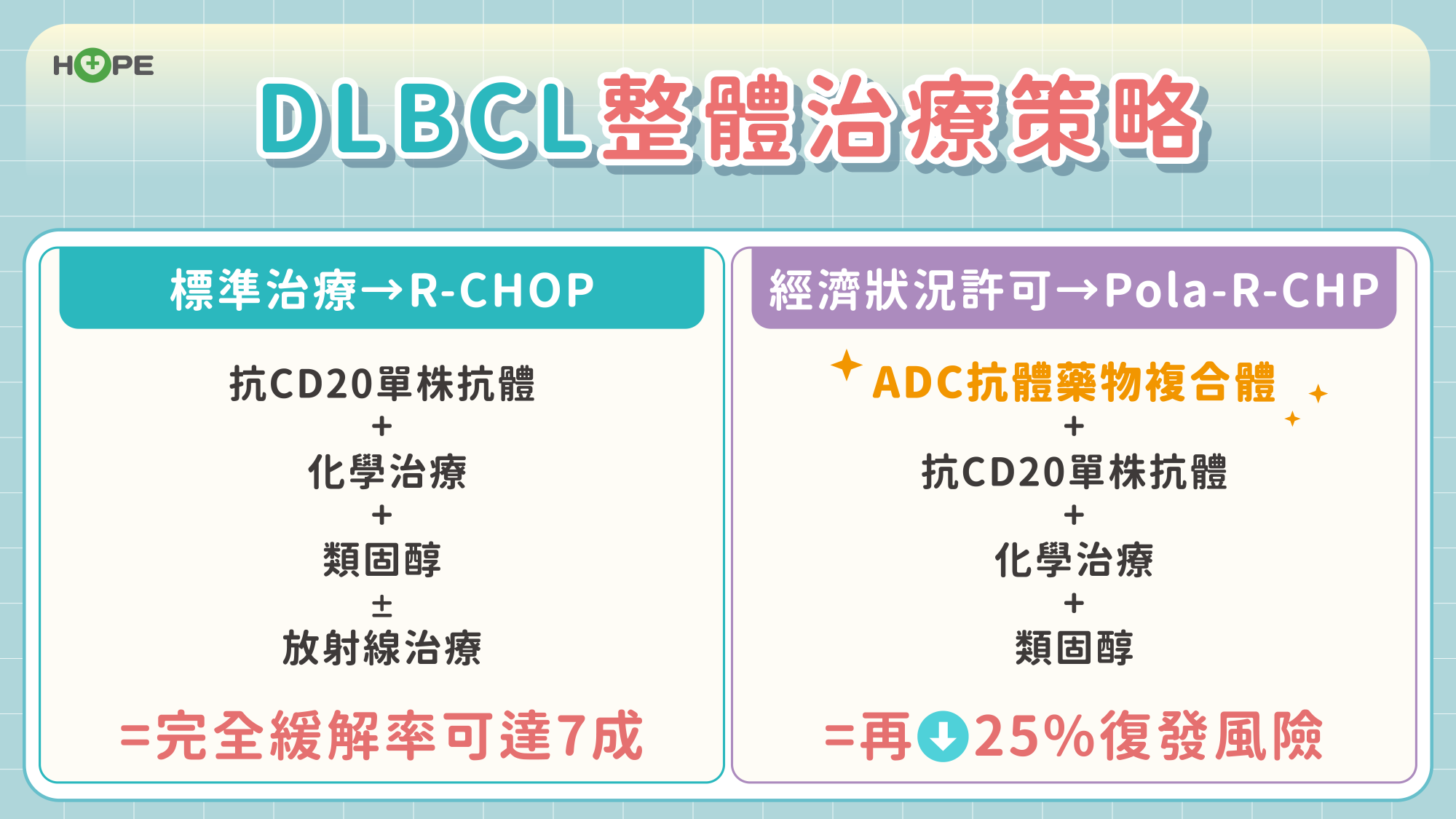

第一線治療:R-CHOP為主 Pola-R-CHP降低復發風險

目前標準療法是 R-CHOP,結合 CD20 單株抗體與化療藥、類固醇,完全緩解率達七成。近年研究發現,將其中一款化療藥換成 ADC(抗體藥物複合體),搭配形成 Pola-R-CHP治療方案,可讓部分特定病人的復發風險再下降約四分之一。不過,這項療法尚未納入健保,需自費使用。

復發治療:移植、CAR-T、雙特異性抗體接力

當病人復發,治療策略要依年齡和身體狀況決定。年輕、體力佳的病人,會考慮二線化療加自體造血幹細胞移植,以徹底清除癌細胞。但不少高齡病人難以承受高強度療程,需要替代選項。

ADC 藥物不僅能用在第一線,也能作為二、三線治療。它的特色是將化療藥物「綁」在標靶抗體上,像精準導彈般直接把藥送進癌細胞內,提升療效並減少對正常細胞的傷害。

另一個突破是 CAR-T 細胞治療,目前在臺灣屬於第三線療法。醫師會將病人自體 T 細胞取出,透過基因改造讓它具備辨識癌細胞的能力,再回輸體內,宛如訓練過的007情報員,專門追殺癌細胞。這項療法2023年 11 月已納入健保,讓更多病人能負擔。

此外,雙特異性抗體藥物也在近年成為焦點。它能同時抓住癌細胞與病人的 T 細胞,讓T細胞直接面對癌細胞並啟動攻擊。自2025年 8 月起,已有兩種藥物獲健保給付,臨床試驗與實際治療效果亮眼,是復發病人的重要新選擇。

ADC 藥物不僅能用在第一線,也能作為二、三線治療。它的特色是將化療藥物「綁」在標靶抗體上,像精準導彈般直接把藥送進癌細胞內,提升療效並減少對正常細胞的傷害。

另一個突破是 CAR-T 細胞治療,目前在臺灣屬於第三線療法。醫師會將病人自體 T 細胞取出,透過基因改造讓它具備辨識癌細胞的能力,再回輸體內,宛如訓練過的007情報員,專門追殺癌細胞。這項療法2023年 11 月已納入健保,讓更多病人能負擔。

此外,雙特異性抗體藥物也在近年成為焦點。它能同時抓住癌細胞與病人的 T 細胞,讓T細胞直接面對癌細胞並啟動攻擊。自2025年 8 月起,已有兩種藥物獲健保給付,臨床試驗與實際治療效果亮眼,是復發病人的重要新選擇。

副作用與照護:專業團隊協助控制

不同治療帶來的副作用各不相同。傳統化療常見血球降低、感染風險上升、口腔潰瘍、掉髮等問題;ADC 藥物可能造成手腳末端感覺麻木、腸胃蠕動異常;CAR-T 與雙特異性抗體需留意「細胞激素釋放症候群」,病人可能出現發燒、呼吸急促、短暫語言障礙,但大多在處理後可以恢復。雙特異性抗體副作用相對較輕,不過會出現免疫力疲勞,免疫力會下降,須警覺感染。

醫師提醒:抓住時機最關鍵

黃泰中強調,DLBCL 雖然惡性高,但治療選項已愈來愈多,不管是初次確診或復發,都不需要因害怕副作用或迷思而延誤時機。「復發不等於絕望,醫療進步提供了新的希望。只要和醫師討論出合適的方案,病人仍有機會戰勝疾病。」

10 分鐘看懂 R-CHOP 與 Pola-R-CHP 治療重點!